Die Borderline-Persönlichkeitsstörung gehört zu den komplexesten psychischen Erkrankungen. Sie beeinträchtigt das Leben der Betroffenen erheblich und stellt zugleich hohe Anforderungen an ihr soziales Umfeld und an die therapeutische Begleitung.

Kennzeichnend sind eine ausgeprägte emotionale Instabilität, Probleme mit der Identität und oft sehr schwierige Beziehungsmuster. Für Betroffene, Angehörige und Fachleute ist eine fundierte Information über Symptomatik, Verlauf und mögliche Behandlungswege deshalb besonders wichtig.

Hinweis: Dieser Artikel ist ein Fachbeitrag im wissenschaftlichen Stil und richtet sich an fachlich Interessierte, die sich vertieft mit der Borderline-Persönlichkeitsstörung befassen möchten. Wenn du selbst gerade von toxischen Dynamiken betroffen bist und konkrete Unterstützung suchst, findest du auf dieser Seite jede Menge andere praxisnahe Artikel, die dir Orientierung im Alltag geben.

Definition: Was ist eine Borderline-Persönlichkeitsstörung?

Borderline beschreibt eine schwerwiegende Persönlichkeitsstörung mit ausgeprägter emotionaler Instabilität, gestörtem Selbstbild und Ich-Erleben, Impulsivität und großen Problemen in zwischenmenschlichen Beziehungen. Die Betroffenen sind innerlich hin und hergerissen zwischen ihrem Wunsch, geliebt zu werden und ihrem schwankenden Gefühl, nicht liebenswert zu sein. Zu den Symptomen gehören u.a. Selbstverletzungen zum Abbau innerer Spannungen, Hochrisikoverhalten, sowie Drogenmissbrauch.

Menschen mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung neigen zu einem ausgeprägten Schwarz-Weiß-Denken. Besonders in Beziehungen pendelt ihre Wahrnehmung oft zwischen Extremen.

Ein zentrales Merkmal ist die sogenannte Spaltung: Die gleiche Person wird abwechselnd idealisiert und entwertet. Schon kleinste Auslöser können einen radikalen Wahrnehmungswechsel auslösen.

Dadurch fällt es schwer, ein integriertes, realistisches Bild von anderen Menschen zu behalten. Grautöne und Ambivalenzen werden kaum ausgehalten.

Hinzu kommt eine starke emotionale Dysregulation. Die innere Instabilität erzeugt Spannungszustände, die als nahezu unerträglich erlebt werden. Um diese Gefühle kurzfristig zu regulieren, greifen viele Betroffene zu riskanten oder selbstschädigenden Strategien:

- Selbstverletzendes Verhalten (z. B. Schneiden)

- Hochrisikoverhalten

- Substanzmissbrauch

Diese Handlungen bringen zwar kurzfristige Erleichterung, verschärfen aber langfristig die Probleme.

Ein weiteres Kernmerkmal sind ausgeprägte Verlassenheitsängste. Schon neutrale Verhaltensweisen können als Ablehnung interpretiert werden.

Die dadurch ausgelöste Panik führt häufig zu impulsiven Reaktionen – vom verzweifelten Klammern bis hin zu aggressiver Abwehr. Das belastet Beziehungen massiv und endet nicht selten in echter Zurückweisung – eine selbsterfüllende Prophezeiung.

Was bedeutet Borderline?

Der Begriff „Borderline“ bedeutet wörtlich „Grenzlinie“. Schon 1884 verwendete Charles H. Hughes den Ausdruck borderland, um psychische Auffälligkeiten im Grenzbereich zwischen Gesundheit und Krankheit zu beschreiben.

1938 fasste der Psychoanalytiker Adolph Stern die damals bekannten Symptome in einer „border line group“ zusammen. In der psychoanalytischen Tradition galt der Begriff lange als Beschreibung für Störungen im Zwischenbereich von Neurose und Psychose.

Diese historische Einordnung als „Grenzlinie“ ist heute jedoch überholt. Die Borderline-Persönlichkeitsstörung wird inzwischen als eigenständige Persönlichkeitsstörung mit spezifischen Merkmalen verstanden – nicht mehr als Zwischenstufe.

Der Pschyrembel definiert die Borderline-Persönlichkeitsstörung als:

Borderline-Definition

"Spezifische Persönlichkeitsstörung, die durch ein instabiles Selbstbild sowie eine gestörte Affektregulation mit rasch auftretenden Anspannungszuständen gekennzeichnet ist. Die Diagnose erfolgt anhand von strukturierten klinischen Interviews, die Behandlung überwiegend psychotherapeutisch. Selbstschädigendes und suizidales Verhalten verkomplizieren die Therapie. Chronische Verläufe sind häufig."

Die Borderline-Persönlichkeitsstörung (BPS) zählt zu den so genannten Cluster-B-Persönlichkeitsstörungen. Hierzu gehören neben der Borderline-Störung auch die:

Unter dem Cluster B werden im amerikanischen Diagnosehandbuch DSM-5 Persönlichkeitsstörungen zusammengefasst, die vor allem durch emotionale Instabilität, Impulsivität und teils unkontrollierbare Wutausbrüche gekennzeichnet sind.

Menschen mit einer Cluster-B-Persönlichkeitsstörung haben häufig erhebliche Schwierigkeiten in ihren Beziehungen – besonders, wenn es um das richtige Maß von Nähe und Distanz geht. Auch das Selbstbild und das Selbstwertgefühl sind bei diesen Störungen oft stark beeinträchtigt.

Diagnose und Klinik der Borderline-Störung

Die Borderline-Persönlichkeitsstörung wird im DSM-5 ausführlicher beschrieben als in der ICD-10. An den zentralen Kriterien ändert das jedoch wenig – beide Klassifikationssysteme erfassen im Kern dasselbe Störungsbild.

Ein tiefgreifendes Muster von Instabilität in zwischenmenschlichen Beziehungen, im Selbstbild und in den Affekten sowie von deutlicher Impulsivität. Der Beginn liegt im frühen Erwachsenenalter, und das Muster zeigt sich in verschiedenen Situationen. Mindestens fünf der folgenden Kriterien müssen erfüllt sein:

- 1Verzweifeltes Bemühen, tatsächliches oder vermutetes Verlassenwerden zu vermeiden. (Beachte: Hier werden keine suizidalen oder selbstverletzenden Handlungen berücksichtigt, die in Kriterium 5 enthalten sind.)

- 2Ein Muster instabiler und intensiver zwischenmenschlicher Beziehungen, das durch einen Wechsel zwischen den Extremen der Idealisierung und Entwertung gekennzeichnet ist.

- 3Identitätsstörung: ausgeprägte und andauernde Instabilität des Selbstbildes oder der Selbstwahrnehmung.

- 4Impulsivität in mindestens zwei potenziell selbstschädigenden Bereichen (Geldausgeben, Sexualität, Substanzmissbrauch, rücksichtsloses Fahren, "Essanfälle"). (Beachte: Hier werden keine suizidalen oder selbstverletzenden Handlungen berücksichtigt, die in Kriterium 5 enthalten sind.)

- 5Wiederholte suizidale Handlungen, Selbstmordandeutungen oder -drohungen oder Selbstverletzungsverhalten.

- 6Affektive Instabilität infolge einer ausgeprägten Reaktivität der Stimmung (z. B. hochgradige episodische Dysphorie, Reizbarkeit oder Angst, wobei diese Verstimmungen gewöhnlich einige Stunden und nur selten mehr als einige Tage andauern).

- 7Chronische Gefühle von Leere.

- 8Unangemessene heftige Wut oder Schwierigkeiten, die Wut zu kontrollieren (z. B. häufige Wutausbrüche, andauernde Wut, wiederholte körperliche Auseinandersetzungen).

- 9Vorübergehende, durch Belastungen ausgelöste paranoide Vorstellungen oder schwere dissoziative Symptome.

Zwei Formen: Impulsiver Typus und Borderline-Störung

In der ICD-10 wird die Borderline-Persönlichkeitsstörung unter dem Begriff „Emotional instabile Persönlichkeitsstörung“ geführt – mit zwei Subtypen:

- F60.30 – Impulsiver Typus: gekennzeichnet durch starke emotionale Instabilität und mangelnde Impulskontrolle. Aggressive Durchbrüche bei Frustration sind häufig.

- F60.31 – Borderline-Typus: zusätzlich zu Impulsivität und emotionaler Instabilität treten weitere Merkmale auf, etwa Identitätsstörungen und ein instabiles Selbstbild, ein chronisches Gefühl innerer Leere, intensive, aber instabile Beziehungen, selbstverletzendes Verhalten, zeitweise dissoziative Symptome und stressbedingte paranoide Vorstellungen.

In der klinischen Praxis ist die Unterscheidung zwischen beiden Typen oft schwierig, da sich die Merkmale stark überschneiden. Die ICD-11 hat diese Trennung deshalb aufgegeben und spricht nur noch von einem „Borderline-Muster“ innerhalb der Persönlichkeitsstörungen.

Wie häufig sind Borderline-Störungen?

Anteil Borderliner an Gesamtbevölkerung der BRD

Borderline in Zahlen

Geschlechterverteilung Borderline-Erkrankter

Frauenanteil stationär behandelter Borderliner

Anteil aller stationären Patienten in der BRD

Die Borderline-Persönlichkeitsstörung betrifft etwa 2–3 % der Allgemeinbevölkerung. Für Deutschland bedeutet das: rund 1,6 bis 2,4 Millionen Menschen leben mit dieser Diagnose.

Früher nahm man an, dass überwiegend Frauen betroffen seien. Neuere epidemiologische Studien zeigen jedoch eine ausgeglichene Geschlechterverteilung. Der Eindruck einer „Frauendominanz“ entstand durch klinische Stichproben:

In stationären Einrichtungen sind etwa 75 % der Borderline-Patienten Frauen. Dieses Verhältnis spiegelt jedoch vor allem das Behandlungssuchverhalten und diagnostische Verzerrungen wider – nicht die tatsächliche Verteilung in der Bevölkerung.

Besonders auffällig ist die klinische Relevanz: Etwa 15–20 % der ambulanten und 20–25 % der stationären psychiatrischen Patienten erfüllen die Kriterien einer Borderline-Persönlichkeitsstörung. Diese hohe Rate erklärt sich durch mehrere Faktoren:

- die Schwere der Symptomatik

- die hohe Suizidalität

- häufige Komorbiditäten

- krisenhafte Verläufe

Die Störung beginnt meist in der Adoleszenz und verläuft ohne Behandlung oft chronisch. Mit adäquater Therapie ist die Prognose jedoch deutlich besser als noch vor einigen Jahrzehnten angenommen.

Wie zeigt sich eine Borderline-Persönlichkeitsstörung?

Die Borderline-Persönlichkeitsstörung zeigt eine große Variabilität – sowohl in der Symptomatik als auch im Schweregrad. Die Ausprägung unterscheidet sich stark von Person zu Person und kann sich im Laufe des Lebens deutlich verändern.

Nicht alle Betroffenen zeigen das vollständige Symptomspektrum. Für eine Diagnose müssen mindestens fünf von neun Kriterien des DSM-5 erfüllt sein – was rein rechnerisch bis zu 256 verschiedene Symptomkombinationen erlaubt. Entsprechend kann die Bandbreite von eher leichteren bis hin zu sehr schweren Verläufen reichen.

Auch der Verlauf ist nicht statisch. Stress kann Symptome verschlimmern, während stabile Lebensphasen oft mit einer deutlichen Abnahme der Beschwerden einhergehen. Langzeitstudien zeigen zudem, dass die Symptomstärke mit zunehmendem Alter häufig abnimmt.

Hinweis: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich der allgemeinen Aufklärung und dem besseren Verständnis von Persönlichkeitsstörungen. Sie ersetzen keine professionelle Diagnose. Eine fundierte Diagnose kann nur durch ausgebildete Fachkräfte wie Psychiater oder klinische Psychologen nach ausführlicher Untersuchung gestellt werden. Persönlichkeitsstörungen sind komplexe Störungsbilder mit vielen Überschneidungen. Viele Symptome können auch andere Ursachen haben – von Stress über Depression bis zu körperlichen Erkrankungen. Eine Fehleinschätzung kann mehr schaden als nutzen. Nutze das Wissen als Orientierungshilfe, um problematische Verhaltensmuster besser einzuordnen. Wenn du vermutest, dass jemand in deinem Umfeld betroffen sein könnte, betrachte dies als Arbeitshypothese – nicht als feststehende Tatsache. Bei ernsthaften Belastungen oder Gefährdungssituationen such dir professionelle Unterstützung. Das gilt sowohl für den Umgang mit möglicherweise betroffenen Personen als auch für deine eigene psychische Gesundheit.

Störung der Gefühlsregulation

Menschen mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung leiden unter einer ausgeprägten emotionalen Dysregulation. Gefühle sind besonders intensiv und wechseln oft sehr schnell. Schon kleinste Auslöser können heftige Stimmungsumschwünge hervorrufen.

Viele Betroffene erleben eine dysphorische Grundstimmung – eine chronische innere Anspannung und Unruhe. Von diesem Ausgangspunkt aus kann es zu extremen Ausschlägen kommen: Wut, Verzweiflung oder Angst. Nach dem Abklingen fallen die Betroffenen meist wieder in diese Grunddysphorie zurück.

Neurowissenschaftliche Untersuchungen zeigen, dass die Amygdala (Gefühlszentrum) überaktiv ist, während die präfrontale Kontrolle (Regulation und Steuerung) geschwächt bleibt. Diese Kombination erklärt, warum emotionale Reaktionen so heftig ausfallen und warum es schwerfällt, sie zu regulieren.

Die Folgen für das soziale Umfeld sind erheblich. Partner und Angehörige berichten häufig von Erschöpfung, Verunsicherung und eigenen psychischen Symptomen. Die unvorhersehbaren Stimmungswechsel schaffen ein Klima ständiger Anspannung.

Starke innere Anspannung

Menschen mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung erleben fast durchgehend innere Anspannungszustände, die in Intensität und Häufigkeit stark schwanken.

Diese Spannungsspitzen halten oft nur wenige Stunden, sind jedoch extrem kräftezehrend – für die Betroffenen selbst ebenso wie für ihr Umfeld.

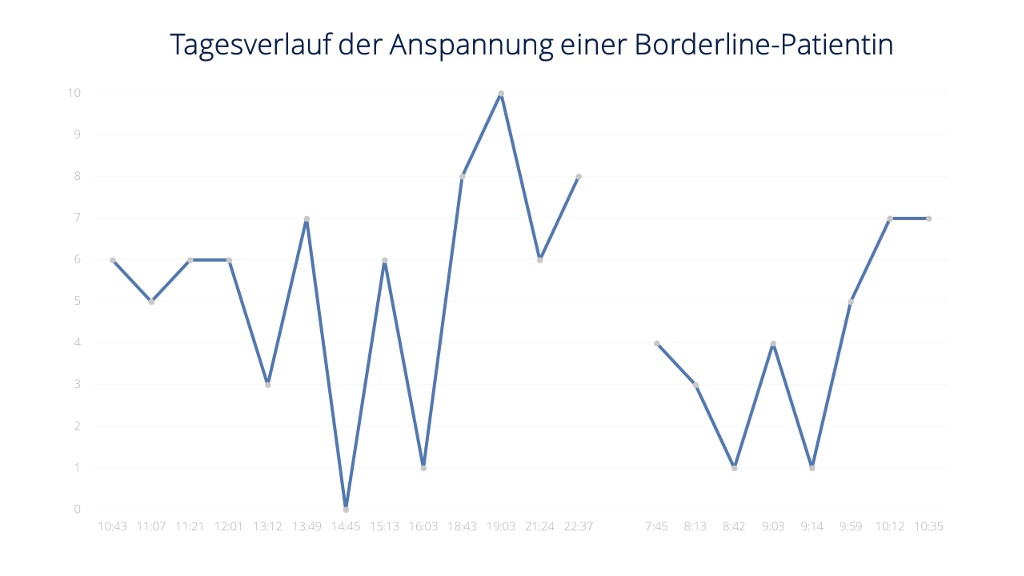

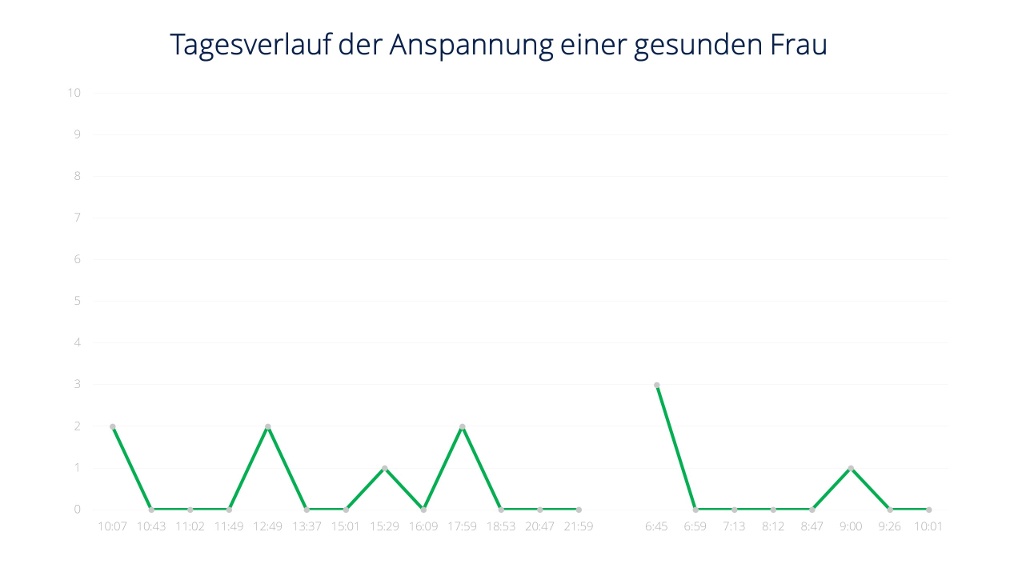

Die Unterschiede zeigen sich eindrücklich in Selbsteinschätzungen über mehrere Tage:

- Bei einer Borderline-Patientin steigen die Werte regelmäßig bis zum Maximalwert 10. Innerhalb weniger Stunden schwankt die Anspannung um bis zu 7 Punkte – ein extremes Auf und Ab.

- Bei einer gesunden Vergleichsperson liegt der Höchstwert bei 3, mit Schwankungen von maximal 3 Punkten. Meist bewegen sich die Werte zwischen 0 und 2 – ein normales Spannungsniveau.

Diese extremen Schwankungen erklären die tiefe Erschöpfung der Betroffenen. Der Körper ist für solch ständige Wechsel nicht gemacht. Die permanente Alarmbereitschaft führt langfristig zu körperlichen wie psychischen Folgeschäden.

(Grafik: angelehnt an Bohus & Reicherzer 2020*2)

Mangelhafte Impulskontrolle und emotionale Instabilität

Die ausgeprägte emotionale Dysregulation bei einer Borderline-Persönlichkeitsstörung führt zu starker innerer Anspannung, die nach Entladung sucht. Ein häufiges Ventil ist Wut.

Diese Wut kann sich gegen die eigene Person, gegen Gegenstände oder gegen andere Menschen richten – oft gerade gegen nahestehende Personen. Der Hintergrund liegt in den intensiven Verlassenheitsängsten:

Betroffene scannen ihre Umgebung ständig nach Anzeichen drohender Zurückweisung. Schon kleinste Auslöser können heftige Reaktionen provozieren.

Die Frustrationstoleranz ist deutlich vermindert. Hinter der Aggression stehen meist Selbstzweifel und Ohnmachtsgefühle – die Wut dient als Abwehr gegen diese schwer erträglichen inneren Zustände.

Die Impulsivität betrifft nicht nur Beziehungen, sondern führt häufig zu Instabilität in allen Lebensbereichen:

- wechselnde Jobs

- häufige Wohnortwechsel

- unstete Beziehungsverläufe

- schwankendes Selbstbild und Identität

Diese Instabilität belastet das soziale Umfeld erheblich. Partner und Angehörige berichten oft von Erschöpfung und Überforderung. Die ständigen emotionalen Extreme führen bei vielen Angehörigen selbst zu psychischen Belastungen – etwa Angst, Erschöpfung oder Depression.

Deshalb ist es in vielen Fällen wichtig, dass auch Angehörige Unterstützung erhalten, nicht nur die Betroffenen selbst.

Selbstverletzendes Verhalten zum Spannungsabbau oder um sich selbst zu spüren

Selbstverletzendes Verhalten (SVV) ist eines der häufigsten Symptome bei der Borderline-Persönlichkeitsstörung. Es dient vielen Betroffenen als Ventil, um innere Spannung auf den physischen Schmerz zu verlagern und dadurch kurzfristig Erleichterung zu finden.

Am häufigsten berichten Betroffene vom Schneiden der Haut. Während hoher Anspannung spüren sie oft kaum Schmerz, erst nach der Verletzung setzt eine Entlastung ein.

Dieses unmittelbare Gefühl von Erleichterung kann zu einem wiederholten Drang führen – ein Wiederholungszwang, der schwer zu durchbrechen ist.

Neben Selbstverletzungen nutzen viele Betroffene auch Risikoverhalten zur Spannungsregulation:

- gefährliches Fahren

- riskante körperliche Aktivitäten

- Substanzmissbrauch

- impulsive Sexualität

- pathologisches Glücksspiel

Diese Handlungen aktivieren das Belohnungssystem und bringen kurzfristige Erleichterung, verstärken langfristig jedoch die Problematik durch neue Risiken und belastende Konsequenzen.

Eine wichtige Rolle spielt die neurobiologische Grundlage: Während der Selbstverletzung werden Endorphine ausgeschüttet, die wie körpereigene Opiate wirken.

Sie erklären das unmittelbare Nachlassen von Anspannung – aber auch das Suchtpotenzial solcher Verhaltensweisen. So wird die ohnehin schwierige Emotionsregulation durch diese Strategien noch weiter in einem Teufelskreis gefangen gehalten.

Unbeabsichtigte Todesfälle:

Diese Verhaltensweisen können im schlimmsten Fall tödlich enden – nicht immer durch eine bewusste Suizidabsicht, sondern auch durch außer Kontrolle geratene Verletzungen oder Unfälle.

Oft handelt es sich um parasuizidales Verhalten: Der Todeswunsch steht dabei nicht im Vordergrund, sondern der verzweifelte Versuch, extreme innere Spannungen zu regulieren. Typische Motive sind etwa:

- sich selbst wieder spüren

- eine innere Leere durchbrechen

- dissoziative Zustände beenden

Paradoxerweise entspringt dieses riskante Verhalten oft einem Überlebensimpuls – dem Versuch, unerträgliche innere Zustände auszuhalten oder zu überwinden.

Die Grenze zwischen parasuizidalem und suizidalem Verhalten ist jedoch fließend, und das Risiko tödlicher Folgen (Mortalitätsrisiko) bleibt hoch.

Selbstbild- und Selbstwertstörung

Menschen mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung leiden häufig unter einer Identitätsstörung. Das Selbstbild wirkt instabil und bruchstückhaft.

Ein quälendes Gefühl innerer Leere begleitet viele Betroffene. Die Selbstwahrnehmung schwankt extrem – manchmal erleben sie kurze Phasen von Selbstakzeptanz, die jedoch schnell in Selbsthass umschlagen können.

Auch grundlegende Aspekte der Persönlichkeit können sich plötzlich und radikal verändern.

Dazu gehören etwa:

- berufliche Ziele und Pläne

- Wertvorstellungen und Weltanschauungen

- politische oder religiöse Überzeugungen

- sexuelle Orientierung und Beziehungspräferenzen

Diese Veränderungen sind nicht oberflächlich, sondern werden als echte Neuorientierung erlebt. Manchmal kehren Betroffene zu früheren Überzeugungen zurück, oft jedoch nicht.

Typisch ist eine Art Kettenreaktion der Destabilisierung: Krisen in einem Lebensbereich ziehen umfassende Veränderungen in anderen Bereichen nach sich.

Ein Jobverlust kann zum Abbruch sozialer Kontakte führen, eine Trennung möglicherweise auch zum Abbruch einer Ausbildung.

Diese Alles-oder-Nichts-Reaktionen verstärken die Instabilität zusätzlich. Statt punktueller Anpassungen erfolgt eine komplette Neustrukturierung – die jedoch genauso instabil ist wie die vorherige.

Radikale Neuanfänge & das alte Muster

Diese impulsiven Lebensumbrüche folgen oft einer selbstzerstörerischen Dynamik – getragen von der gleichzeitigen Hoffnung auf einen Neuanfang. Der radikale Bruch mit allem Bestehenden verspricht kurzfristig Erlösung von inneren Qualen.

Ein typisches Muster ist das Neuanfangs-Paradox: Betroffene brechen alle Brücken ab in der Hoffnung, dass ein kompletter Neustart die Probleme löst.

Doch die inneren Muster bleiben bestehen. Der geografische oder soziale Wechsel ändert nichts an der inneren Struktur – die Schwierigkeiten wiederholen sich im neuen Umfeld.

Viele Betroffene berichten zudem von einer grundlegenden Unsicherheit über die eigene Identität. Sie erleben ihr Selbst als leer oder bruchstückhaft – in der Fachsprache spricht man von Identitätsdiffusion.

Diese fehlende Kontinuität macht jeden Neuanfang zur Illusion. Ohne stabilen Kern wiederholen sich die Muster zwangsläufig. Die erhoffte Transformation bleibt aus – was zu erneuter Verzweiflung und weiteren impulsiven Umbrüchen führt. Ein Kreislauf, der sich selbst verstärkt.

Emotionskurve gleicht einer Achterbahn

Die emotionale Instabilität bei einer Borderline-Persönlichkeitsstörung ist extrem ausgeprägt. Innerhalb eines einzigen Tages können Betroffene zwischen Wut, Verzweiflung, Euphorie und Depression wechseln.

Ein zentrales Merkmal ist die Kurzlebigkeit der Gefühlszustände. Während depressive Episoden bei einer Major Depression mindestens zwei Wochen anhalten, erleben Menschen mit Borderline depressive Stimmungen oft nur für Stunden oder wenige Tage. Diese Kurzlebigkeit betrifft alle Affekte – intensive Wut verebbt ebenso schnell wie überschwängliche Freude.

Nach solchen emotionalen Ausbrüchen bleibt jedoch häufig eine innere Anspannung zurück, oft verbunden mit Schuldgefühlen. Diese Restspannung macht weitere Gefühlsausbrüche wahrscheinlicher – ein Kreislauf entsteht: Eskalation → Schuldgefühle → innere Spannung → erneute Eskalation.

Wichtig ist auch die Abgrenzung zu Stimmungsstörungen wie Depression oder Bipolarität. Bei Borderline sind die Stimmungsschwankungen deutlich reaktiver, kurzlebiger und stärker von zwischenmenschlichen Auslösern abhängig. Diese Unterscheidung ist diagnostisch wichtig, weil sie zu ganz unterschiedlichen Behandlungsansätzen führt.

Probleme in Beziehungen

Menschen mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung zeigen in Beziehungen oft ein typisches Spaltungsmuster: Andere werden entweder idealisiert oder entwertet – Zwischentöne fehlen.

Rational können Betroffene durchaus erkennen, dass Menschen sowohl positive als auch negative Eigenschaften haben. Unter starkem emotionalem Stress bricht diese differenzierte Wahrnehmung jedoch zusammen. Die andere Person wird dann als Ganzheit erlebt – entweder vollkommen gut oder vollkommen schlecht.

Die Beziehungsmuster sind entsprechend instabil. Schon kleinste Kränkungen können dazu führen, dass der eben noch idealisierte Partner plötzlich als Feind gesehen wird. Diese extremen Schwankungen destabilisieren nahezu alle Beziehungen – ob privat oder beruflich.

Hinter diesen Wechseln von Idealisierung zu Entwertung steht meist die tiefe Angst vor Verlassenwerden. Paradoxerweise tragen die heftigen Reaktionen selbst oft dazu bei, dass genau diese Zurückweisung geschieht – eine selbsterfüllende Prophezeiung.

Die Folgen für Partner können erheblich sein: Viele berichten von emotionaler Erschöpfung und sogar einem Gefühl von Identitätsverlust. Der ständige Wechsel zwischen Zuwendung und Ablehnung erzeugt eine hochgradig verunsichernde Dynamik.

Nicht selten entwickeln Partner selbst Symptome wie Angst, Depression oder Erschöpfung. Deshalb ist professionelle Unterstützung auch für Angehörige oft ebenso wichtig wie die Behandlung der Betroffenen selbst.

Permanente Verlustangst führt zu belastendem Misstrauen und fehlenden Grenzen

Die Identitätsdiffusion – also die fehlende innere Stabilität des Selbst – verstärkt bei Borderline-Persönlichkeitsstörung die Verlassenheitsängste. Das schwache Selbstgefühl führt häufig zu extremer Anpassung in Beziehungen.

Ein typisches Muster ist der Unterwerfungs–Rebellions-Zyklus:

- Aus Angst vor Verlassenwerden unterdrücken Betroffene eigene Bedürfnisse und Grenzen.

- Diese Überanpassung staut Frustration an, die sich schließlich in heftigen Wutausbrüchen entlädt.

- Danach treten Schuldgefühle auf, die die Verlustangst noch verstärken – ein Kreislauf, der sich selbst erhält.

Hinzu kommen oft unrealistische Beziehungserwartungen. Viele Betroffene wünschen sich von Partnern eine perfekte emotionale Abstimmung und ständige Verfügbarkeit.

Da solche Erwartungen in der Realität unerfüllbar sind, kommt es zwangsläufig zu Enttäuschung und Konflikten. Die geringe Fähigkeit, Frustration auszuhalten, verstärkt die Instabilität zusätzlich.

Ein weiteres Merkmal ist die starke Abhängigkeit von externer Emotionsregulation. Beziehungen dienen als Stütze, um Gefühle zu stabilisieren.

Ohne ein stabiles inneres Fundament sind Betroffene stark auf die emotionale Verfügbarkeit anderer angewiesen – eine Belastung, die Partner häufig überfordert und Beziehungen weiter destabilisiert.

Die Kombination aus Identitätsstörung, Verlustangst und fehlender Selbstregulation schafft ein hochkomplexes Beziehungsmuster, das ohne therapeutische Unterstützung kaum zu durchbrechen ist.

Verzerrte Wahrnehmung der Verhaltensweisen und Absichten anderer

Die Hypervigilanz – also eine übersteigerte Wachsamkeit – führt bei Menschen mit Borderline-Persönlichkeitsstörung dazu, dass sie ihre Umgebung ständig nach Anzeichen möglicher Zurückweisung abscannen. Schon kleinste Verhaltensänderungen werden als bedrohlich interpretiert.

Typisch ist eine verzerrte Wahrnehmung:

- Neutrale oder ambivalente Signale werden negativ gedeutet.

- Ein verspäteter Anruf kann als drohende Trennung empfunden werden.

- Ein müder Gesichtsausdruck wirkt wie der Beweis mangelnder Liebe.

Diese negative Interpretationsverzerrung ist nicht bewusst steuerbar – sie entspringt der tief verankerten Verlassenheitsangst.

Das Ergebnis ist oft eine selbsterfüllende Prophezeiung: Misstrauen und ständige Vorwürfe belasten die Beziehung so stark, dass sich Partner zurückziehen.

Für Betroffene ist dies die Bestätigung ihrer schlimmsten Befürchtung – und die Angst vor Verlassenwerden wird Realität. Das verstärkt wiederum das Misstrauen und die Hypervigilanz.

Eine neurobiologische Basis ist dabei nachweisbar: Bildgebende Studien zeigen eine überaktive Amygdala bei der Verarbeitung sozialer Signale.

Neutrale Gesichtsausdrücke werden so schneller als bedrohlich wahrgenommen. Diese veränderte Wahrnehmung ist teilweise biologisch bedingt und lässt sich nicht allein durch bewusste Anstrengung korrigieren.

Dissoziation – zwischen Schutzmechanismus und Trance

Dissoziation ist ein Schutzmechanismus der Psyche, der bei Menschen mit Borderline-Persönlichkeitsstörung besonders häufig vorkommt. Er dient dazu, unerträgliche Erfahrungen vom Bewusstsein abzuspalten.

Viele Betroffene beschreiben das Gefühl, sich selbst von außen zu beobachten – wie durch eine Glasscheibe vom eigenen Körper getrennt.

Solche Erfahrungen nennt man Depersonalisation (Abspaltung vom eigenen Ich) oder Derealisation (die Welt wirkt unwirklich). Sie schützen kurzfristig vor überwältigenden Emotionen, verhindern jedoch eine echte Verarbeitung.

Ein enger Zusammenhang mit Traumatisierungen ist belegt: Rund 70 % der Betroffenen berichten von belastenden Erfahrungen in der Kindheit. Dissoziation entstand damals als Überlebensstrategie.

In der Gegenwart können schon kleine Trigger – also Reize, die an das Trauma erinnern – erneut dissoziative Zustände auslösen.

Die Intensität solcher Zustände kann stark variieren:

- leichtere Formen: Gefühle von Unwirklichkeit

- schwerere Formen: Bewegungsunfähigkeit, Sprachverlust oder Erinnerungslücken (Amnesie)

Die Zustände werden meist als bedrohlich erlebt. Nicht wenige Betroffene berichten, dass sie sich durch Selbstverletzung zurückholen – der physische Schmerz beendet die Dissoziation und schafft ein Gefühl von Realität.

Für die Therapie bedeutet das: Eine zu starke Dissoziationsneigung erschwert die Traumabearbeitung erheblich. Bevor traumafokussiert gearbeitet werden kann, braucht es deshalb Stabilisierung.

Zentrale Elemente sind Skills, also praktische Techniken, mit denen dissoziative Zustände unterbrochen und die Selbstwahrnehmung zurückgeholt werden können.

Derealisation / Depersonalisation

Derealisation und Depersonalisation sind spezifische Formen dissoziativer Zustände, die bei Borderline-Persönlichkeitsstörung besonders häufig vorkommen.

- Derealisation bedeutet, dass die Umwelt fremd, unwirklich oder verändert wirkt. Vertraute Orte erscheinen plötzlich unbekannt, Menschen wirken wie Schauspieler, und die Welt fühlt sich an, als läge ein Schleier darüber.

- Depersonalisation betrifft das eigene Selbst. Gedanken und Gefühle wirken fremd oder „nicht zu mir gehörig“, der eigene Körper fühlt sich losgelöst an.

Beide Zustände verstärken das Gefühl, „nicht wirklich da“ zu sein. Für Betroffene ist das extrem beängstigend und verstärkt zusätzlich die ohnehin vorhandene Unsicherheit über die eigene Identität.

Studien zeigen, dass bis zu 75 % der Menschen mit Borderline-Störung regelmäßig solche dissoziativen Symptome erleben. Typische Auslöser sind:

- akuter Stress

- Konflikte in Beziehungen

- Trauma-Trigger (Reize, die an belastende Erlebnisse erinnern)

- emotionale Überflutung

Die dissoziativen Symptome sind oft der Grund für selbstverletzendes Verhalten – der Versuch, durch Schmerz die Verbindung zur Realität wiederherzustellen.

Innere Leere und Stimulationshunger

Das chronische Leeregefühl gilt als ein Kernsymptom der Borderline-Persönlichkeitsstörung. Viele Betroffene beschreiben eine quälende innere Leere und das Gefühl, keine stabile Identität zu haben.

Um diese Leere zu kompensieren, entsteht oft ein starker Drang nach Stimulation. Er äußert sich in einem schnellen Gefühl von Langeweile, Konzentrationsschwierigkeiten und dem Bedürfnis nach intensiven Reizen.

Dieser Drang wird nicht selten durch riskante oder selbstschädigende Verhaltensweisen befriedigt – etwa Substanzmissbrauch, pathologisches Glücksspiel, extremes Sporttreiben oder Hochrisikoverhalten.

Einige Betroffene nutzen auch Extremsport als kurzfristige Form der Emotionsregulation. Intensive körperliche Belastung und das Risiko können die innere Leere für einen Moment durchbrechen.

Berichte, wonach unter Extremsportlern überdurchschnittlich viele Menschen mit Borderline-Störung zu finden seien, beruhen jedoch eher auf Anekdoten – systematische Studien gibt es dazu nicht.

Nicht jede Stimulationssuche ist zwangsläufig destruktiv. Sport kann – maßvoll betrieben – sogar eine funktionale Bewältigungsstrategie sein.

Problematisch wird es erst, wenn körperliche Warnsignale ignoriert werden, soziale oder berufliche Verpflichtungen darunter leiden oder das Verhalten einen zwanghaften Charakter annimmt.

Hochrisikoverhalten und Kriminalität

Die bei Borderline-Persönlichkeitsstörung häufig eingeschränkte Impulskontrolle kann zu erheblichen Problemen führen – bis hin zu rechtlichen Konsequenzen.

Mangelnde Affektregulation und die Suche nach Stimulation begünstigen impulsives, manchmal auch delinquentes Verhalten.

Typische Delikte sind vor allem impulsiv begangene Straftaten, etwa:

- Eigentumsdelikte wie Diebstahl oder Betrug

- Delikte im Zusammenhang mit Substanzkonsum

- Verkehrsverstöße unter Einfluss von Alkohol oder Drogen

- Körperverletzungen im Affekt

Diese Taten sind in der Regel nicht geplant, sondern entstehen aus momentaner Wut, Verzweiflung oder dem Drang nach Anspannung und Reiz.

Studien belegen eine deutlich erhöhte Prävalenz von Borderline-Störung in forensischen Kontexten. Etwa ein Viertel bis ein Drittel der inhaftierten Frauen erfüllt die Diagnosekriterien, bei Männern sind die Zahlen geringer, aber ebenfalls erhöht.

Die Schuldfähigkeit ist dabei meist erhalten. Nur in seltenen Fällen – etwa bei schwerer Dissoziation oder psychotischen Symptomen – kann sie eingeschränkt sein. Die Störung hilft also, das Verhalten zu erklären, entschuldigt es rechtlich aber nicht.

Präventiv ist deshalb eine frühe therapeutische Intervention entscheidend. Verfahren, die die Impulskontrolle und Emotionsregulation verbessern, können das Risiko für spätere Straftaten erheblich verringern.

Suizid, Suizidversuche und Parasuizid bei Borderlinern

Die Suizidalität ist eines der gravierendsten Probleme bei der Borderline-Persönlichkeitsstörung. Die Suizidrate liegt bei 5–10 % – eine der höchsten unter allen psychischen Störungen.

Etwa 70 % der Betroffenen unternehmen mindestens einen Suizidversuch. Besonders kritisch ist die Phase zwischen dem 20. und 30. Lebensjahr, in der sich auch die meisten vollendeten Suizide häufen.

Neben den Suizidversuchen zeigt die Mehrheit der Betroffenen parasuizidales Verhalten – also selbstschädigende Handlungen ohne primäre Tötungsabsicht. Die Grenze ist jedoch fließend: Wiederholte Selbstverletzungen erhöhen das Risiko für einen späteren Suizid deutlich.

In akuten Krisen ist häufig eine stationäre Behandlung notwendig. Rund 60 % der Betroffenen werden im Laufe ihrer Erkrankung mindestens einmal stationär aufgenommen. Freiheitsentziehende Maßnahmen gelten dabei als letzte Option (ultima ratio) bei akuter Selbstgefährdung.

Die Prognose verbessert sich mit zunehmendem Alter und durch wirksame Therapie. Besonders die Dialektisch-Behaviorale Therapie (DBT) hat sich bewährt, um suizidale und parasuizidale Verhaltensweisen zu reduzieren. Entscheidend ist eine frühe Intervention, die das Risiko langfristig deutlich senken kann.

Selbstverletzungen bei Borderlinern sind meist keine Suizidversuche

Selbstverletzendes Verhalten wird häufig missverstanden. Es handelt sich in den meisten Fällen nicht um Suizidversuche, sondern um eine – wenn auch dysfunktionale – Bewältigungsstrategie.

Typische Funktionen sind etwa:

- Spannungsreduktion – Abbau unerträglicher innerer Anspannung

- Anti-Dissoziation – Beendigung von Derealisations- oder Depersonalisationszuständen

- Selbstbestrafung – Ausdruck von Selbsthass und Schuldgefühlen

- Gefühlsregulation – Durchbrechen emotionaler Taubheit

Der körperliche Schmerz wirkt dabei paradoxerweise beruhigend und erdend. Er holt Betroffene aus dissoziativen Zuständen zurück und macht sie wieder spürbar.

Wichtig ist die Abgrenzung zur Suizidalität: Selbstverletzungen geschehen in der Regel ohne Tötungsabsicht. Doch die Grenze ist nicht immer eindeutig – Fehlkalkulationen oder Impulskontrollverlust können tödlich enden. Wiederholte Selbstverletzungen erhöhen zudem das Risiko späterer Suizide.

Für die Therapie bedeutet das: Um alternative Bewältigungsstrategien zu entwickeln, muss die Funktion des Verhaltens verstanden werden.

Typisch ist das Erarbeiten von Skills – also Techniken zur Spannungsregulation ohne Selbstschädigung, etwa das Halten von Eiswürfeln, Ammoniak-Riechstäbchen oder intensive körperliche Aktivität.

Suizidrisiko bei Borderlinern einschätzen

Das von Erwin Ringel beschriebene präsuizidale Syndrom umfasst typische Warnsignale, die einem Suizid vorausgehen können: Einengung, Aggressionsstauung und Suizidfantasien.

Wichtig ist, dass jede Suizidankündigung ernst genommen und professionell eingeschätzt wird. Die Unterscheidung zwischen manipulativer Drohung und echter Suizidabsicht ist klinisch äußerst schwierig – und sollte nicht von Laien getroffen werden.

Tatsächlich gibt es auch instrumentelle Suiziddrohungen, die als Mittel emotionaler Kontrolle eingesetzt werden. Sie bringen ein Dilemma mit sich:

Einerseits darf Manipulation nicht einfach verstärkt werden, andererseits kann das Ignorieren tödliche Folgen haben. In solchen Fällen ist professionelle Unterstützung für beide Seiten unverzichtbar.

Bei akuter Suizidgefahr sollten sofort spezialisierte Dienste eingeschaltet werden:

- psychiatrischer Notdienst

- sozialpsychiatrischer Dienst

- Kriseninterventionsteams

- Notaufnahmen mit psychiatrischer Abteilung

Die Verantwortung für Suizidprävention darf niemals allein bei Angehörigen liegen. Professionelle Hilfe ist hier unabdingbar.

Das präsuizidale Syndrom nach Ringel

Das von Erwin Ringel beschriebene präsuizidale Syndrom umfasst drei typische Komponenten:

- Einengung: Rückzug aus sozialen Kontakten und gedankliche Fixierung auf Suizid als einzige Lösung. Das Denken wird immer enger, Alternativen verschwinden aus dem Blickfeld. Paradoxerweise kann allein die Beschäftigung mit Suizidgedanken kurzfristig entlastend wirken.

- Aggressionsumkehr: Eigentlich nach außen gerichtete Wut und Frustration werden gegen die eigene Person gewendet und selbstdestruktiv verarbeitet.

- Suizidfantasien: Konkrete Vorstellungen und Planungen. Besonders gefährlich ist die oft auftretende „Ruhe vor dem Sturm“ – eine plötzliche Gelassenheit nach intensiver Verzweiflung kann auf einen gefassten Entschluss hinweisen.

Das Modell ist klinisch hilfreich, aber nicht absolut verlässlich. Nicht alle Suizide folgen diesem Muster. Gerade bei impulsiven Suiziden, wie sie bei Borderline-Störung häufiger vorkommen, kann die Vorlaufzeit extrem kurz sein.

Entscheidend ist daher die Früherkennung solcher Warnsignale. Bei Verdacht auf akute Suizidalität gilt: immer sofort professionelle Hilfe einschalten. Die Verantwortung für eine Risikoeinschätzung darf niemals allein bei Laien liegen.

Häufige Begleiterkrankungen (Komorbiditäten) bei Borderline

Die Borderline-Persönlichkeitsstörung tritt nur selten isoliert auf. Komorbiditäten – also das gleichzeitige Auftreten weiterer psychischer Störungen – sind eher die Regel als die Ausnahme.

Studien zeigen, dass über 85 % der Betroffenen mindestens eine zusätzliche psychische Erkrankung haben. Im Durchschnitt finden sich sogar drei bis vier Begleitdiagnosen.

Das erklärt, warum die Behandlung oft komplex ist und verschiedene therapeutische Ansätze miteinander kombiniert werden müssen.

Die folgende Tabelle zeigt die Häufigkeit typischer Begleiterkrankungen bei Borderline-Persönlichkeitsstörung.

Begleiterkrankung | Lebenszeitprävalenz |

|---|---|

Depressive Störungen | 30 - 87 % |

Essstörungen | 29 - 35 % |

ADS / ADHS | bis 60 % |

PTBS | 46 - 56 % |

Substanzmissbrauch | 64 - 66 % |

Zwangsstörungen | 16 - 25 % |

soziale Phobien | 23 - 47 % |

Panikstörungen | 31 - 48 % |

*Die Angaben beruhen auf klinischen Studien mit stationären Patienten und wurden ursprünglich vom Theodor Wenzel Werk e.V. veröffentlicht.

Ursachen: Wie entstehen Borderline-Persönlichkeitsstörungen?

Die Entstehung der Borderline-Persönlichkeitsstörung ist komplex und hat nicht einen einzigen Auslöser. Sie ergibt sich aus einem Zusammenspiel mehrerer Risikofaktoren – Fachleute sprechen hier vom biopsychosozialen Modell.

Wichtige Einflussgrößen sind etwa:

- genetische Faktoren – die Erblichkeit (Heritabilität) liegt bei etwa 40–60 %

- neurobiologische Besonderheiten – Veränderungen in Hirnstruktur und -funktion

- Umwelteinflüsse – z. B. Traumatisierungen, Vernachlässigung oder ein Umfeld, das Gefühle systematisch abwertet (invalidierendes Umfeld)

Entscheidend ist die Gen-Umwelt-Zusammenspiel: Die genetische Veranlagung schafft eine Verletzlichkeit, die durch belastende Erfahrungen aktiviert werden kann. Gleichzeitig gilt:

Nicht jedes traumatisierte Kind entwickelt eine Borderline-Störung, und nicht jede genetische Veranlagung führt automatisch zur Erkrankung. Erst wenn mehrere Risikofaktoren zusammenwirken, steigt die Wahrscheinlichkeit deutlich.

Ist Borderline vererbbar?

Die Borderline-Persönlichkeitsstörung ist zu etwa 40–60 % genetisch bedingt. Gene schaffen also eine Anfälligkeit, bestimmen aber nicht allein, ob jemand tatsächlich erkrankt.

Hinweise darauf liefern vor allem Zwillingsstudien: Torgersen et al. (2000) fanden eine deutlich höhere Übereinstimmung bei eineiigen Zwillingen als bei zweieiigen.

Da eineiige Zwillinge genetisch identisch sind, spricht dies für eine genetische Komponente. Gleichzeitig ist die Übereinstimmung nicht 100 % – ein Hinweis auf die große Bedeutung von Umweltfaktoren.

Auch die familiäre Häufung ist auffällig:

- Verwandte ersten Grades von Betroffenen haben ein 3- bis 10-fach erhöhtes Risiko.

- Etwa 10–20 % der Eltern oder Geschwister von Menschen mit Borderline-Störung sind selbst betroffen – im Vergleich zu nur 2–3 % in der Allgemeinbevölkerung.

Diese Häufung lässt sich nicht allein genetisch erklären. Gemeinsame Umweltfaktoren, erlernte Verhaltensmuster und die Weitergabe traumatischer Erfahrungen über Generationen spielen ebenfalls eine Rolle.

Erst das Zusammenspiel von genetischer Anfälligkeit und belastenden Umwelteinflüssen führt zu einem deutlich erhöhten Erkrankungsrisiko.

Traumatische Erfahrungen in der Kindheit

Ein Großteil der Menschen mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung berichtet von traumatischen Erfahrungen in Kindheit oder Jugend.

Studien zeigen hohe Raten früher Traumatisierungen, zum Beispiel:

sexueller Missbrauch: 40–70 %

körperliche Gewalt: 25–75 %

emotionale Vernachlässigung: 80–90 %

körperliche Vernachlässigung: 40–50 %

Zanarini et al. (2002) fanden, dass über 90 % der Betroffenen mindestens eine Form von Missbrauch oder Vernachlässigung erlebt haben.

Dabei gilt: Nicht nur aktive Gewalt traumatisiert. Auch emotionale Vernachlässigung – also das Fehlen von Fürsorge, Schutz und emotionaler Spiegelung – kann tiefgreifend schädigen. Kinder, die keine sichere Bindung erfahren, entwickeln häufig kein stabiles Selbst.

Ein weiteres Muster ist die sogenannte Parentifizierung: Viele Betroffene mussten schon früh Verantwortung für sich selbst oder sogar für ihre Eltern übernehmen. Diese Rollenumkehr überfordert Kinder emotional und verhindert eine gesunde Entwicklung.

Die in traumatischen Situationen erlernten Überlebensstrategien – etwa Dissoziation, Selbstverletzung oder emotionale Abspaltung – waren damals hilfreich und schützend. Im Erwachsenenalter werden diese Muster jedoch dysfunktional und führen zu erheblichen Schwierigkeiten im Alltag und in Beziehungen.

Wie solche frühen Erfahrungen zu einer Komplextraumatisierung führen können und warum die Psychologin Judith Hermann sie als mögliche Ursache einer Borderline-Störung ansieht, erfährst du hier: Komplextrauma (KTBS): Wie langanhaltende Belastungen unser Leben prägen – und wie Heilung möglich ist

Invalidierende Umgebung

Invalidierung bezeichnet die Entwertung der eigenen Gefühle und Wahrnehmungen. Sie gilt als ein zentraler Risikofaktor für die Entwicklung einer Borderline-Persönlichkeitsstörung.

Typische Mechanismen sind zum Beispiel:

- Gefühle werden als „übertrieben“ oder „falsch“ bezeichnet

- emotionaler Ausdruck wird ignoriert oder bestraft

- die kindliche Wahrnehmung wird systematisch in Frage gestellt („Stell dich nicht so an“, „Du bist zu empfindlich“, „Das bildest du dir ein“)

Für die kindliche Entwicklung hat das gravierende Folgen. Invalidierung verhindert, dass Kinder lernen, ihre Gefühle zu verstehen, zu benennen und angemessen auszudrücken. Stattdessen entwickeln sie häufig Selbstzweifel und Scham über ihre emotionale Intensität.

Das von Marsha Linehan entwickelte biosoziale Modell beschreibt diesen Prozess als Wechselwirkung:

Ein emotional sensibles Kind (biologische Vulnerabilität) trifft auf eine Umgebung, die seine Gefühle abwertet (soziale Invalidierung). Dieses Zusammenspiel erhöht das Risiko für die Entwicklung einer Borderline-Störung erheblich.

Wichtig ist: Invalidierung muss nicht böswillig sein. Häufig sind Eltern schlicht überfordert von der emotionalen Intensität ihres Kindes oder selbst dysreguliert. Die Schädigung entsteht unabhängig von der Absicht.

Nicht jeder Borderliner wurde misshandelt

Nicht alle Menschen mit einer Borderline-Störung stammen aus dysfunktionalen Familien. Viele wachsen in stabilen Verhältnissen auf – und entwickeln die Störung dennoch.

Ein Grund dafür kann eine angeborene emotionale Sensitivität sein. Manche Menschen erleben Gefühle besonders intensiv und benötigen mehr Unterstützung als andere.

Selbst liebevolle Eltern können diese erhöhten Bedürfnisse nicht immer erfüllen – nicht aus Versagen, sondern oft aus Unkenntnis oder eigenen Grenzen.

Das Konzept des „Goodness of Fit“ beschreibt die Passung zwischen kindlichem Temperament und elterlicher Reaktion.

Ein hochsensitives Kind in einer eher zurückhaltenden (aber nicht misshandelnden) Familie kann sich unverstanden fühlen und Invalidierung erleben, ohne dass Misshandlung vorliegt.

Die Entstehung der Borderline-Störung ist deshalb sehr unterschiedlich:

- bei manchen stehen Trauma und Misshandlung im Vordergrund

- bei anderen die Diskrepanz zwischen emotionalen Bedürfnissen und verfügbarer Unterstützung

- oft wirken mehrere Faktoren zusammen

Wichtig ist auch die Verantwortungsperspektive: Eine Borderline-Störung ist keine bewusste Entscheidung – Betroffene tragen keine Schuld an ihrer Erkrankung.

Sie tragen aber Verantwortung dafür, Hilfe in Anspruch zu nehmen und an funktionaleren Bewältigungsstrategien zu arbeiten.

Hypersensibilität des Nervensystems

Menschen mit einer Borderline-Störung zeigen eine erhöhte emotionale Reaktivität. Ihr Nervensystem reagiert empfindlicher auf Reize, und die innere Erregung klingt langsamer ab als bei anderen Menschen.

Bildgebungsstudien bestätigen typische neurobiologische Befunde:

- eine überaktive Amygdala (Emotionszentrum)

- eine verminderte präfrontale Kontrolle (Regulation)

- verlängerte Erregungskurven nach emotionalen Reizen – die Rückkehr zum Ausgangsniveau dauert signifikant länger als bei Gesunden

Aus entwicklungspsychologischer Sicht spielt die frühe Co-Regulation durch Bezugspersonen eine zentrale Rolle. Säuglinge können ihre Gefühle nicht selbst beruhigen – sie sind auf die Regulation von außen angewiesen.

Forscher wie Peter Levine vermuten, dass Störungen in dieser frühen Co-Regulation zu einer späteren Emotionsdysregulation beitragen können. Wenn diese Unterstützung unzureichend war, bleibt die Fähigkeit zur Selbstberuhigung oft eingeschränkt.

Wichtig ist jedoch: Diese Zusammenhänge sind Hypothesen, keine gesicherten Ursachen. Die Borderline-Störung ist immer multifaktoriell bedingt.

Frühe Regulationsstörungen können ein Baustein sein, erklären aber nicht allein die Komplexität des Krankheitsbildes. Die Forschung zu Bindungserfahrungen und Emotionsregulation ist vielversprechend – aber noch längst nicht abgeschlossen.

Auffälligkeiten im Nervensystem von Borderlinern

Bei der Borderline-Persönlichkeitsstörung zeigen sich typische neurobiologische Veränderungen in Struktur und Funktion verschiedener Hirnregionen.

Die Amygdala, das Emotionszentrum des Gehirns, ist bei Betroffenen im Durchschnitt etwas kleiner (8–13 %) als bei Gesunden. Wichtiger als die Größe ist jedoch ihre funktionelle Veränderung:

Sie reagiert schneller und intensiver auf emotionale Reize – ein möglicher Grund für die erhöhte emotionale Reaktivität.

Der präfrontale Kortex, der unter anderem für Emotionsregulation und Impulskontrolle zuständig ist, zeigt verminderte Aktivität. Besonders betroffen sind:

- der dorsolaterale präfrontale Kortex (Regulation von Gefühlen)

- der orbitofrontale Kortex (Impulskontrolle)

- der anteriore cinguläre Kortex (Konfliktverarbeitung)

Das Problem liegt aber nicht nur in den einzelnen Hirnregionen, sondern auch in ihrer gestörten Zusammenarbeit. Die Kommunikation zwischen Amygdala und präfrontalem Kortex ist beeinträchtigt – emotionale Aktivierung wird dadurch unzureichend reguliert.

Diese Befunde sind wichtig, sollten aber vorsichtig eingeordnet werden. Es handelt sich um Zusammenhänge (Korrelationen), nicht zwingend um Ursachen.

Ob die Veränderungen angeboren sind, durch Trauma entstehen oder eine Mischung aus beidem, ist noch unklar. Positiv ist: Das Gehirn ist plastisch. Therapie kann funktionelle Verbesserungen bewirken, selbst wenn strukturelle Auffälligkeiten bestehen.

Die Stressachse im Ausnahmezustand

Die HPA-Achse (Hypothalamus–Hypophysen–Nebennierenrinden-Achse) zeigt bei der Borderline-Störung eine veränderte Stressreaktion.

Menschen mit Borderline-Störung haben eine deutlich niedrigere Aktivierungsschwelle für Stressreaktionen. Schon alltägliche Situationen können überproportionale physiologische Reaktionen auslösen.

Auffällig ist dabei die Cortisolausschüttung: Sie ist oft paradox – mal erhöht, mal vermindert, aber selten der Situation angemessen.

Typische Stressreaktionen bei Bedrohung sind:

- Kampf (Fight)

- Flucht (Flight)

- Erstarrung (Freeze)

- Anpassung (Fawn / Tend-and-befriend)

Bei Borderline-Betroffenen wechseln diese Reaktionsmuster schnell und unvorhersehbar. Die Schwelle für den Eintritt in den „Überlebensmodus“ ist stark gesenkt.

Die Studie von Zimmermann & Choi-Kain (2009) weist auf diese Dysregulation hin, macht aber auch deutlich: Die kausalen Zusammenhänge sind noch nicht vollständig geklärt.

Wahrscheinlich ist es ein Zusammenspiel aus angeborener Sensitivität und den Folgen früher Traumatisierungen.

Für die Therapie ist dieses Wissen bedeutsam. Es hilft, starke Reaktionen nicht vorschnell als „Überreaktionen“ abzuwerten, sondern als biologisch bedingte Überaktivierungen zu verstehen.

Das fördert Entstigmatisierung – und unterstützt therapeutische Ansätze, die gezielt an der Stressregulation ansetzen.

Fawn Reaction / Tend-and-befriend

Neben Kampf, Flucht und Erstarrung gibt es eine weitere typische Stressreaktion: die Tend-and-befriend-Reaktion. Sie beschreibt das instinktive Suchen nach sozialer Unterstützung in bedrohlichen Situationen.

Der Mechanismus ist evolutionär sinnvoll: Wer bei Gefahr Anschluss an Gruppen oder stärkere Individuen sucht, erhöht seine Überlebenschancen. Besonders für körperlich schwächere Menschen konnte diese Strategie Schutz und Sicherheit bieten.

Bei Menschen mit einer Borderline-Störung kann diese Reaktion jedoch überaktiviert sein. Die extreme Angst vor dem Alleinsein und das verzweifelte Klammern in Beziehungen lassen sich teilweise als fehlgeleitete Form der Tend-and-befriend-Reaktion verstehen.

Da die Bedrohungsschwelle sehr niedrig ist, werden selbst alltägliche Situationen schnell als existenziell gefährlich erlebt. Die Folge: ein ständiges Suchen nach Sicherheit durch andere – auch dann, wenn objektiv keine Gefahr besteht.

Gleichzeitig gilt: Die Übertragung solcher evolutionsbiologischen Konzepte auf komplexe psychische Störungen ist mit Vorsicht zu betrachten.

Die vier Stressreaktionen bieten einen hilfreichen Erklärungsrahmen, sind aber keine vollständige Erklärung für die gesamte Borderline-Symptomatik.

Trauma-Bonding als Sonderform von Tend and Befriend?

Trauma-Bonding – also die paradoxe Bindung an den Aggressor – wird von manchen als eine Art fehlgeleitete Tend-and-befriend-Reaktion verstanden. Die Idee dahinter: Eine solche Bindung könnte evolutionär einmal als Überlebensstrategie sinnvoll gewesen sein. Diese Hypothese ist jedoch umstritten.

Taylor et al. (2000) beschrieben, dass Frauen in Stresssituationen häufiger zu Tend-and-befriend-Verhalten neigen – möglicherweise wegen evolutionärer Anforderungen wie Schwangerschaft oder Kinderbetreuung. Auch diese Befunde sind nicht unumstritten, und ihre Übertragung auf individuelles Verhalten ist problematisch.

Die Verbindung zwischen Tend-and-befriend und Trauma-Bonding bleibt daher spekulativ. Trauma-Bonding ist ein komplexes Phänomen, das vor allem durch wechselnde Belohnung und Zurückweisung (intermittierende Verstärkung), ein Machtgefälle und psychologische Manipulation entsteht. Eine reine Reduktion auf eine evolutionäre Stressreaktion greift zu kurz.

Für die Borderline-Störung ist wichtig: Viele Betroffene zeigen auffällige Bindungsmuster. Die extreme Angst vor Verlassenwerden kann paradoxerweise dazu führen, dass sie selbst an schädlichen Beziehungen festhalten.

Ob dies tatsächlich als fehlgeleitete Tend-and-befriend-Reaktion zu verstehen ist, bleibt offen.

Wichtig ist deshalb die Vorsicht vor Vereinfachung: Die vier Stressreaktionen (Fight, Flight, Freeze, Fawn/Tend-and-befriend) können einen hilfreichen Rahmen geben, erklären aber nicht die gesamte Komplexität der Borderline-Symptomatik.

Evolutionsbiologische Modelle sollten daher nicht als starre, unabänderliche Erklärungen verstanden werden (deterministisch).

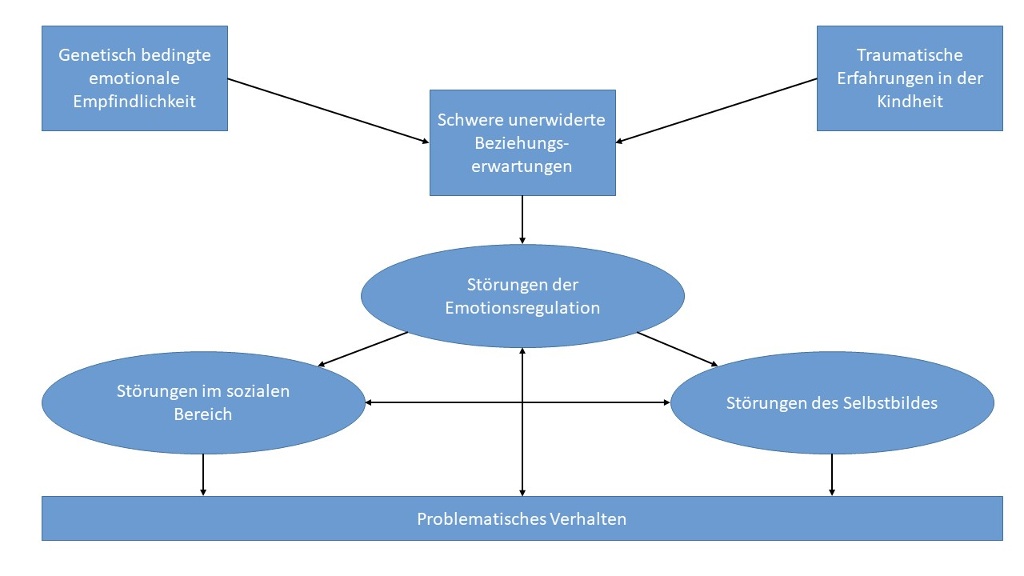

Das biopsychosoziale Modell der Entstehung von Borderline

Die Entstehung der Borderline-Persönlichkeitsstörung hat viele Ursachen – es gibt nicht den einen Auslöser. Meist wirken mehrere Faktoren zusammen: Veranlagung, frühe Bindungserfahrungen und manchmal auch traumatische Ereignisse.

Das von Marsha Linehan beschriebene biopsychosoziale Modell geht davon aus, dass manche Kinder besonders gefühlsstark und empfindsam sind.

Sie brauchen mehr Unterstützung, als ihre Umgebung ihnen oft geben kann. Selbst in eigentlich liebevollen Familien kann dadurch ein Ungleichgewicht entstehen.

Wenn Kinder dann erleben, dass ihre Gefühle nicht ernst genommen oder klein gemacht werden (fachlich: Invalidierung), hinterlässt das tiefe Spuren.

Die Folge sind oft sehr intensive Bindungswünsche. Wenn diese nicht erfüllt werden – sei es durch Vernachlässigung, Misshandlung oder schlicht fehlende Passung – entsteht ein Muster von Enttäuschung, das später Beziehungen prägt.

Um ihre Erfahrungen zu erklären, entwickeln viele Betroffene Überzeugungen wie:

- „Ich bin zu viel.“

- „Niemand kann mich verstehen.“

- „Ich werde immer verlassen werden.“

Solche Gedanken können sich wie eine selbsterfüllende Prophezeiung auswirken – das, wovor man sich am meisten fürchtet, tritt durch die eigene Unsicherheit immer wieder ein.

Wichtig ist auch: Die Entstehungswege sind unterschiedlich. Bei manchen steht ein Trauma im Vordergrund, bei anderen die ständige Erfahrung, dass ihre Gefühle nicht verstanden wurden.

Häufig ist es eine Mischung mehrerer Faktoren. Diese Vielfalt erklärt, warum die Störung so unterschiedlich ausgeprägt sein kann.

Gestörtes Selbstkonzept bei Borderlinern

Kinder entwickeln oft bestimmte Strategien, um mit überwältigenden Erfahrungen wie Trauma oder Vernachlässigung umzugehen. Eine davon ist die Selbstbeschuldigung. Paradoxerweise gibt sie das Gefühl von Kontrolle: „Wenn ich schuld bin, kann ich es ändern.“

Diese Haltung bewahrt das Kind vor völliger Hilflosigkeit – kurzfristig schützt sie, langfristig wird sie jedoch zu einer schädlichen Grundüberzeugung.

Daraus entstehen bei vielen Menschen mit Borderline-Störung negative Selbstbilder, die sich über Jahre verfestigen. Typische innere Sätze sind zum Beispiel:

- Scham: „Mit mir stimmt etwas Grundlegendes nicht.“

- Selbstentwertung: „Ich bin wertlos.“

- Verlassenheitserwartung: „Am Ende werde ich immer zurückgewiesen.“

- Misstrauen: „Nähe führt nur zu Verletzung.“

Solche Überzeugungen erfüllen zunächst eine Schutzfunktion. Wer von sich wenig erwartet, schützt sich vor Enttäuschung. Wer anderen misstraut, schützt sich vor neuer Verletzung.

In der damaligen Situation waren diese Haltungen nachvollziehbar und sogar überlebenswichtig. Im Erwachsenenalter wirken sie jedoch hemmend und schädlich (fachlich: dysfunktional).

Die Veränderung dieser tief verwurzelten Glaubenssätze ist eine große therapeutische Herausforderung. Sie sind oft zu einem festen Teil der Identität geworden.

Sie aufzugeben bedeutet, die eigene Geschichte neu zu bewerten – ein schmerzhafter Prozess, der intensive Begleitung erfordert.

(Grafik und erläuternder Text zum biopsychosozialen Modell der Entstehung von Borderline: vergleiche Bohus & Reicherzer 2020*3)

Borderline-Test

Die Diagnose einer Borderline-Persönlichkeitsstörung erfolgt mit standardisierten Verfahren – und sollte immer von qualifizierten Fachkräften gestellt werden.

Als Goldstandard gelten strukturierte Interviews, bei denen die Diagnosekriterien systematisch abgefragt werden.

Dazu gehören z. B. das SKID-II (Strukturiertes Klinisches Interview für DSM) oder das IPDE (International Personality Disorder Examination). Diese Verfahren helfen auch, Borderline von anderen Persönlichkeitsstörungen abzugrenzen.

Daneben gibt es Selbstbeurteilungsinstrumente, die aber nur ergänzend eingesetzt werden:

- die BSL-23 – eine Kurzversion für Screeningzwecke

- die BSL-95 – eine ausführlichere Version mit mehreren Unterbereichen

Sie können Hinweise auf die Symptomatik geben oder im Therapieverlauf Veränderungen erfassen – ersetzen jedoch keine professionelle Diagnostik.

Die Diagnosestellung ist oft herausfordernd, weil sich die Symptome mit anderen Störungen überschneiden, je nach Stresslevel stark schwanken können und zusätzlich häufig noch andere psychische Erkrankungen auftreten (Komorbiditäten).

Eine fundierte Diagnose braucht daher mehrere Sitzungen, sorgfältige Verhaltensbeobachtung und im Idealfall auch eine Fremdanamnese (also Einschätzungen von Bezugspersonen).

Selbstdiagnosen sind problematisch und führen leicht zu Fehleinschätzungen – sie können eine fachliche Abklärung nicht ersetzen.

Borderline-Persönlichkeitsstil vs. Borderline-Persönlichkeitsstörung

Persönlichkeitsstile sind charakteristische Muster im Denken, Fühlen und Verhalten. Sie sind an sich nicht krankhaft, können aber manchmal herausfordernd sein – für die Person selbst oder für das Umfeld.

Der Unterschied zwischen einem Stil und einer Störung liegt vor allem im Ausmaß und in den Folgen. Persönlichkeitsstile erlauben meist eine gewisse Flexibilität und Anpassung an verschiedene Situationen.

Persönlichkeitsstörungen hingegen sind starrer, führen zu erheblichem Leidensdruck und beeinträchtigen das Leben spürbar.

Man spricht hier von einem Kontinuum (Spektrum), das sich grob in drei Bereiche einteilen lässt:

- Stil: ausgeprägte, aber noch funktionale Merkmale

- Akzentuierung: ein Zwischenbereich, in dem es gelegentlich zu Problemen kommt

- Störung: eine so starke Ausprägung, dass das Leben deutlich beeinträchtigt ist

Die Übergänge sind fließend. Ein spontan-emotionaler Persönlichkeitsstil muss nicht automatisch in eine Borderline-Störung münden.

Schützende Einflüsse (protektive Faktoren) wie stabile Beziehungen, persönliche Ressourcen oder hilfreiche Bewältigungsstrategien können verhindern, dass sich eine Störung entwickelt.

Auch wenn Persönlichkeitsstile relativ stabil sind, bleiben sie nicht unveränderlich. Erfahrungen, Krisen oder auch Therapie können Veränderungen bewirken – manchmal in Richtung größerer Stabilität, manchmal in Richtung zusätzlicher Belastung.

Welche Entwicklung überwiegt, hängt von einem Zusammenspiel biologischer, psychologischer und sozialer Faktoren ab.

Sind Borderliner Psychopathen?

Die Verbindung zwischen Borderline-Störung und sogenannter „sekundärer Psychopathie“ ist umstritten. Der Psychiater Benjamin Karpman unterschied ursprünglich zwischen einer primären (angeborenen) und einer sekundären (erworbenen) Form von Psychopathie.

Problematisch ist seine damalige Gleichsetzung von Borderline mit der sekundären Variante. Wissenschaftlich ist diese Annahme nicht haltbar.

Zwar zeigen beide Störungsbilder Gemeinsamkeiten wie Impulsivität und Beziehungsprobleme, doch die Unterschiede sind wesentlich:

- Borderline: starke Emotionalität, Angst vor Verlassenwerden, unsicheres Selbstbild (Identitätsstörung)

- Antisoziale Persönlichkeitsstörung: deutlicher Empathiemangel, fehlende Reue, gezielte Ausbeutung anderer

Die Überlappungen sind also eher oberflächlich, während die zugrunde liegenden Mechanismen sehr unterschiedlich sind.

Ein Fortschritt ist das neue dimensionale Modell der ICD-11. Anstelle fester Diagnosen werden dort Schweregrad und Merkmalsbereiche erfasst.

Das bildet die klinische Realität oft besser ab als starre Kategorien. In Deutschland verzögert sich die Einführung allerdings noch – wegen fehlender Übersetzung, notwendiger Anpassungen in der Abrechnung und zusätzlichem Schulungsbedarf für Fachkräfte.

Therapie

Die Borderline-Persönlichkeitsstörung erfordert in den meisten Fällen eine professionelle Behandlung. Häufige Auslöser für den Therapiebeginn sind suizidale Krisen, deutliche Einschränkungen im Alltag oder ein schlicht unerträglicher Leidensdruck.

Die Störung zeigt eine große Bandbreite. Jugendliche mit zusätzlichen Problemen wie Substanzmissbrauch oder Konflikten mit dem Gesetz brauchen andere Interventionen als Erwachsene, die vor allem mit Impulsdurchbrüchen kämpfen.

Eine Therapie muss deshalb immer individuell angepasst werden.

In Deutschland stehen verschiedene Behandlungssettings zur Verfügung, die je nach Situation kombiniert oder nacheinander genutzt werden können:

- ambulante Therapie – geeignet bei stabilerer Symptomatik ohne akute Gefährdung

- stationäre Krisenintervention – notwendig bei akuter Suizidalität oder Zusammenbruch der Stabilität

- spezialisierte stationäre Behandlung – für intensivere Therapie in spezialisierten Klinikeinheiten

- teilstationäre Behandlung (Tagesklinik) – wenn eine enge therapeutische Begleitung nötig ist, aber das soziale Umfeld erhalten bleiben soll

- betreutes Wohnen – als längerfristige Option für chronisch instabile Verläufe mit hohem Unterstützungsbedarf

Für die Mehrheit der Betroffenen ist eine ambulante Therapie ausreichend, solange keine akute Gefahr besteht.

Besonders wirksam haben sich in Deutschland einige spezialisierte Verfahren gezeigt.

An erster Stelle steht die Dialektisch-Behaviorale Therapie (DBT), daneben auch die Mentalisierungsbasierte Therapie (MBT), die Schematherapie und die Übertragungsfokussierte Psychotherapie (TFP).

Dialektisch Behaviorale Therapie (DBT)

Die Dialektisch-Behaviorale Therapie (DBT) wurde in den 1980er Jahren von Marsha Linehan entwickelt und gilt bis heute als die am besten untersuchte und wirksamste Therapieform bei Borderline-Störung.

In Deutschland hat Martin Bohus das Verfahren etabliert und spezialisierte Behandlungszentren aufgebaut.

Linehan selbst erhielt erst später eine Borderline-Diagnose, die sie 2011 öffentlich machte – ihre persönliche Erfahrung prägte den empathischen und nicht-wertenden Ansatz der DBT entscheidend.

Ein zentrales Element der DBT ist das Skills-Training. Hier lernen Betroffene konkrete Fertigkeiten in vier Bereichen:

- Achtsamkeit – die bewusste Wahrnehmung des Augenblicks, ohne sofort zu bewerten

- Stresstoleranz – den Umgang mit Krisen, ohne sich selbst zu schädigen

- Emotionsregulation – Gefühle besser verstehen und steuern

- Zwischenmenschliche Fertigkeiten – Beziehungen klarer und effektiver gestalten

Die Wirksamkeit ist wissenschaftlich gut belegt. Unter DBT sinken nachweislich Selbstverletzungen, Suizidversuche, Therapieabbrüche und stationäre Aufnahmen.

Im Therapieverlauf lernen Betroffene, Spannungszustände frühzeitig zu erkennen und besser zu bewältigen. Dadurch werden alte, selbstschädigende Strategien zunehmend überflüssig.

Behandlungsstadien der DBT bei Borderline

Die DBT-Behandlung von Borderline-Patienten gliedert sich normalerweise in die Vorbereitung und 3 Behandlungsstadien*4:

Vorbereitung.

In der Vorbereitungsphase geht es um die genaue Diagnostik der zugrunde liegenden Borderline-Persönlichkeitsstörung und möglicher Begleit-Erkrankungen. Es werden gemeinsam Behandlungsziele festgelegt und die Patienten werden über ihre Krankheit und den Ablauf der DBT aufgeklärt. Meist wird auch ein Non-Suizid-Vertrag geschlossen.

Stadium I: Schwerwiegende Probleme im Handeln.

Im ersten Stadium der DBT bei Borderline geht es vor allem um die Behandlung lebensgefährlicher Verhaltensweisen wie Suizidversuche, schwere Selbstverletzungen, Hochrisikoverhalten und von krisenerzeugenden Verhaltensweisen, die das berufliche und soziale Leben des Borderline-Erkrankten immer wieder aus dem Gleichgewicht bringen.

Stadium II: Probleme des emotionalen Erlebens.

Im zweiten Stadium der DBT geht es darum, Verhaltensmuster zu verbessern, die den Fortschritt und die Nachhaltigkeit der Therapie gefährden. Hier werden auch die für Borderliner typischen emotionalen Probleme angegangen. dazu zählen u.a. schwerwiegende Gefühle der Einsamkeit, Verlustangst, Wut und Selbsthass.

Stadium III: Probleme der Sinnerfülltheit.

Im dritten Stadium der DBT werden Probleme der allgemeinen Lebensbejahung behandelt. Den Borderline-Erkrankten wird hier geholfen, unveränderbare belastende Aspekte ihres Lebens zu akzeptieren, soweit wie möglich Frieden mit der Vergangenheit zu schließen und sich selbst und den eigenen Schwächen gegenüber eine wohlwollende und akzeptierende Haltung einzunehmen.

Skills-Training

Unter Skills versteht man in der DBT konkrete Fertigkeiten, mit denen Betroffene schwierige Situationen oder starke Gefühle besser bewältigen können. Statt in Krisen zu Selbstverletzung oder anderen schädlichen Mustern zu greifen, lernen sie funktionale Alternativen.

Das Skills-Training findet meist in kleinen Gruppen von etwa 6–8 Personen statt, angeleitet von speziell geschulten DBT-Therapeuten.

Die Sitzungen laufen nach einem festen Programm (manualisiert) und erstrecken sich in der Regel über mindestens sechs Monate. Manche Programme beziehen auch Peers ein – also Menschen mit eigener Borderline-Erfahrung, die als Co-Trainer fungieren.

Sie können Mut machen und Hoffnung auf Veränderung geben, auch wenn die wissenschaftliche Grundlage für diesen Ansatz noch begrenzt ist.

Die Gruppe selbst hat dabei einen besonderen Wert. Sie bietet Raum für:

- Lernen am Modell (von Therapeuten oder Mitteilnehmern)

- gegenseitige Unterstützung

- Normalisierung der eigenen Erfahrungen („Ich bin nicht allein damit“)

- Übung sozialer Fertigkeiten in einem geschützten Rahmen

So wird die Gruppe selbst zum Übungsfeld für zwischenmenschliche Skills.

Borderline-Trialog und DBT-Peer-Coaching

Das Borderline-Trialog ist ein Konzept, bei dem Betroffene, Angehörige und Fachleute gemeinsam und auf Augenhöhe zusammenarbeiten.

Ein Teil dieses Ansatzes ist auch die Integration von Peers – also Menschen mit eigener Borderline-Erfahrung, die ihre Erfahrungen in die Behandlung einbringen.

In manchen DBT-Programmen übernehmen ehemals erfolgreich behandelte Patientinnen und Patienten Rollen als Co-Trainer oder Mentoren.

Sie können Hoffnung vermitteln, Orientierung geben und als Identifikationsfiguren wirken. Allerdings ist der Vergleich mit klassischen AA-Sponsoren nur bedingt sinnvoll – die Strukturen und die wissenschaftliche Grundlage unterscheiden sich deutlich.

Zur wissenschaftlichen Beweislage (Evidenzlage): Erste Studien und Erfahrungsberichte sind zwar ermutigend, aber eine klare Absicherung durch größere Untersuchungen fehlt noch. Peer-Support kann deshalb die professionelle Behandlung ergänzen, aber nicht ersetzen.

Wichtig ist auch, mögliche Grenzen und Risiken im Blick zu behalten:

- Gefahr einer Retraumatisierung, wenn Peers nicht ausreichend begleitet werden

- mögliche Überforderung der Peers selbst

- verschwimmende Rollen und Grenzen zwischen Unterstützung und Therapie

- Schwierigkeiten bei der Qualitätssicherung

Neben der DBT stehen inzwischen auch weitere wirksame Therapieansätze für die Behandlung der Borderline-Störung zur Verfügung.

Mentalisierungsbasierte Therapie (MBT)

Die Mentalisierungsbasierte Therapie (MBT) wurde von Anthony Bateman und Peter Fonagy speziell für die Behandlung der Borderline-Persönlichkeitsstörung entwickelt.

Kern ist das Konzept der Mentalisierung – also die Fähigkeit, die eigenen Gedanken und Gefühle sowie die inneren Zustände anderer Menschen zu verstehen.

Bei Borderline ist diese Fähigkeit besonders unter emotionalem Stress eingeschränkt. Genau hier setzt die MBT an: Sie stärkt Schritt für Schritt die Fähigkeit, die eigenen Empfindungen klarer wahrzunehmen und soziale Signale realistischer zu deuten.

Zentral ist dabei auch, unter Stress handlungsfähig zu bleiben: Betroffene lernen, zwischen Annahmen und Fakten zu unterscheiden und trotz starker Gefühle ihre Sichtweise flexibel zu halten.

Die Wirksamkeit ist inzwischen gut belegt: Studien zeigen, dass MBT selbstverletzendes Verhalten reduziert und die Beziehungsfähigkeit verbessert. Eine Therapie erstreckt sich meist über etwa 18 Monate. Besonders hilfreich ist das Gruppensetting, in dem Mentalisierung direkt in sozialen Interaktionen geübt werden kann.

Die therapeutische Haltung ist bewusst neugierig und nicht-wissend – statt als „Experte“ aufzutreten, erkundet der Therapeut gemeinsam mit den Betroffenen, was in deren innerer Welt passiert.

Schematherapie bzw. Schemafokussierte Therapie (SFT)

Die Schematherapie wurde von Jeffrey Young entwickelt und später mit Janet S. Klosko und Marjorie E. Weishaar weiter ausgearbeitet.

Im Mittelpunkt stehen sogenannte Schemata – das sind früh erworbene Muster im Denken und Fühlen, die unser Verhalten prägen. Bei einer Borderline-Störung sind es oft Themen wie Verlassenheit, Misstrauen/Missbrauch oder emotionale Entbehrung.

Diese Muster entstanden ursprünglich als Anpassung an belastende Erfahrungen in der Kindheit – im Erwachsenenalter wirken sie jedoch häufig hinderlich und selbstschädigend.

Die Therapie hilft, diese tief verankerten Muster bewusst wahrzunehmen und zu verändern. Betroffene lernen zu verstehen, woher ihre Schemata stammen, und entwickeln neue, gesündere Reaktionsweisen.

Ein wichtiger Bestandteil ist das sogenannte Modi-Konzept: Es beschreibt die verschiedenen inneren „Anteile“ oder Zustände, zwischen denen Menschen wechseln können – etwa das verlassene Kind, den wütenden Beschützer oder den strafenden Elternteil.

Ziel der Therapie ist es, den gesunden Erwachsenen-Modus zu stärken – den inneren Anteil, der rational, fürsorglich und stabil handeln kann.

Zur Wirksamkeit (wissenschaftliche Beweislage): Studien zeigen, dass Schematherapie besonders dort hilfreich ist, wo andere Ansätze nicht ausreichend gegriffen haben. Sie dauert in der Regel zwei bis drei Jahre und kombiniert kognitive, emotionsfokussierte und verhaltensorientierte Methoden.

Übertragungsfokussierte Therapie (TFP)

Die Übertragungsfokussierte Psychotherapie (TFP) wurde von Otto F. Kernberg entwickelt und baut auf psychodynamischen Prinzipien auf.

Zentral ist dabei das Konzept der Übertragung: Menschen bringen unbewusst alte Beziehungsmuster in neue Beziehungen ein – auch in die Therapie.

Der Therapeut wird dann zur Projektionsfläche für diese frühen Erfahrungen. In der TFP werden solche Übertragungen sichtbar gemacht, analysiert und gedeutet.

Die Grundannahme lautet: Eine Borderline-Störung entsteht aus gespaltenen Selbst- und Fremdbildern (Selbst- und Objektrepräsentanzen). Ziel der Therapie ist es, diese Bruchstücke nach und nach zu integrieren, sodass ein stabileres und zusammenhängenderes Selbstbild entsteht.

Das Vorgehen ist klar strukturiert: Es gibt feste Rahmenbedingungen, Behandlungsverträge und eine aktive Haltung des Therapeuten.

Typisch ist, dass der Therapeut Übertragungen deutet und dysfunktionale Muster direkt konfrontiert. Damit unterscheidet sich die TFP deutlich von anderen Borderline-Therapien wie DBT oder MBT, die stärker stützend und validierend arbeiten.

Zur Wirksamkeit (wissenschaftliche Beweislage): Studien belegen, dass TFP helfen kann, allerdings sind die Abbruchraten höher als bei DBT oder MBT. Die konfrontative Haltung kann für manche Patienten zu belastend sein.

Die Therapie verlangt eine lange Dauer (mehrere Jahre) und speziell ausgebildete Therapeuten. Ob sie wirksam ist, hängt stark von der therapeutischen Beziehung und der Fähigkeit der Patienten ab, die Deutungen auf sich wirken zu lassen.

Familientherapie

Die Borderline-Persönlichkeitsstörung betrifft meist nicht nur den einzelnen Menschen, sondern das gesamte Familiensystem. Die wechselseitigen Einflüsse zwischen Erkrankung und Umfeld sind oft sehr komplex.

Frühe familiäre Erfahrungen – etwa durch Traumatisierung, das Abwerten von Gefühlen (Invalidierung) oder ungünstige Bindungsmuster – können zur Entstehung beitragen.

Umgekehrt belastet die Erkrankung das aktuelle Familiensystem erheblich: Die emotionale Instabilität und die krisenhaften Zuspitzungen stellen alle Familienmitglieder vor große Herausforderungen.

Häufig entstehen dysfunktionale Kreisläufe:

- In akuten Krisen engagiert sich die Familie übermäßig, um die Situation zu stabilisieren.

- Danach folgt oft Rückzug und Erschöpfung.

- Geschwister fühlen sich vernachlässigt, Partner überfordert, Eltern quälen Schuldgefühle.

Diese Muster verstärken wiederum die Symptomatik – ein Kreislauf, aus dem es schwer ist, alleine auszubrechen.

Die systemische Familientherapie setzt hier an. Sie betrachtet die Störung nicht isoliert, sondern im Zusammenhang mit den familiären Interaktionen.

Statt den „einen Patienten“ in den Mittelpunkt zu stellen, geht es darum, Beziehungsmuster und Kommunikationsstile zu verstehen und zu verändern. So kann die Familie lernen, hilfreicher zu reagieren und sich gegenseitig zu entlasten.

Zur Wirksamkeit (wissenschaftliche Beweislage): Familientherapie allein reicht bei Borderline meist nicht aus. In Kombination mit einer Einzeltherapie kann sie jedoch sehr hilfreich sein – besonders bei jüngeren Patienten, die noch eng im Familiensystem eingebunden sind.

Wichtig ist dabei: Die Familie sollte nicht für die Erkrankung verantwortlich gemacht werden. Schuldzuweisungen würden nur bestehende Schuldgefühle verstärken und wären therapeutisch kontraproduktiv.

Therapie der Begleiterkrankungen

Die Behandlung von Begleiterkrankungen (Komorbiditäten) bei Borderline muss immer individuell angepasst werden. Welche Therapie sinnvoll ist, hängt davon ab, welche zusätzliche Störung vorliegt.

Besonders häufig treten Depressionen, Angststörungen, Substanzprobleme oder posttraumatische Belastungsstörungen (PTBS) auf.

Das macht die Behandlung komplex, weil sich die Symptome oft überschneiden und die Therapie einer Störung die andere beeinflussen kann. So kann z. B. eine antidepressive Medikation bei gleichzeitiger bipolarer Störung eine manische Phase auslösen.

Moderne Ansätze setzen deshalb auf eine integrierte Behandlung: Es wird nicht nur eine Störung isoliert behandelt, sondern die gesamte Symptomatik in den Blick genommen.

Die Dialektisch-Behaviorale Therapie (DBT) etwa hat spezielle Programme entwickelt, die auch auf Substanzprobleme oder PTBS eingehen.

Medikamente können helfen, einzelne Begleitsymptome zu lindern – z. B. Antidepressiva bei Depression oder angstlösende Mittel (Anxiolytika) bei Angsterkrankungen.

Auf die eigentlichen Kernsymptome der Borderline-Störung wirken sie allerdings kaum. Hinzu kommt, dass die Therapietreue (Adhärenz) bei Betroffenen oft schwierig ist und bei manchen Medikamenten ein erhöhtes Missbrauchsrisiko besteht.

In der Praxis hat sich eine klare Reihenfolge bewährt:

- akute Suizidalität absichern,

- dann Substanzprobleme behandeln,

- anschließend weitere Symptome in Angriff nehmen.

So wird sichergestellt, dass die Behandlung auf einer stabilen Grundlage aufbauen kann.

Borderline-Eltern

Elternschaft bei Borderline-Störung ist ein komplexes Thema mit sehr unterschiedlichen Verläufen. Pauschale Aussagen wie „die meisten Borderlinerinnen sind erstaunlich gute Mütter“ sind wissenschaftlich nicht belegt.

Grundsätzlich gilt: Menschen mit Borderline können sehr liebevolle Eltern sein – sie stehen jedoch vor besonderen Herausforderungen.

Starke Stimmungsschwankungen (emotionale Dysregulation), Impulsivität und instabile Beziehungen können die Interaktion mit dem Kind belasten. Gleichzeitig kann der Wunsch, dem eigenen Kind nicht zu schaden, eine starke Motivation für positive Veränderungen sein.

Studien zeigen gemischte Ergebnisse. Manche Eltern mit Borderline-Störung reagieren besonders feinfühlig auf die Bedürfnisse ihres Kindes, andere tun sich schwer mit einer stabilen emotionalen Verfügbarkeit.

Wie es den Kindern geht, hängt von vielen Faktoren ab – etwa vom Schweregrad der Störung, vom Stand der Behandlung, von der vorhandenen sozialen Unterstützung und auch von der Partnersituation.

Ein weiteres Thema ist die Partnerwahl. Die Tendenz zu schwierigen oder instabilen Beziehungen ist bei Borderline häufig, doch Formulierungen wie „die Partner sind oft Narzissten oder Psychopathen“ sind überzogen.

Richtig ist: Ungünstige Beziehungsmuster können die Situation zusätzlich belasten und damit auch die Entwicklung der Kinder beeinflussen.

Wichtig ist daher ein gezielter Unterstützungsrahmen. Eltern mit Borderline profitieren von Angeboten wie Eltern-Kind-Therapie, Erziehungsberatung oder stabilisierender sozialer Unterstützung.

Mit der richtigen Hilfe können viele ihre elterlichen Kompetenzen stärken und mögliche Belastungen für die Kinder deutlich abmildern.

Hilfe für Borderliner und Angehörige

Für Menschen, die an einer Borderline-Persönlichkeitsstörung leiden, gibt es heute vielseitige Hilfsangebote. Hier sind ein paar weiterführende Links für Betroffene und Angehörige.

Einige betreffen die Borderline-Therapie, andere den Austausch der Betroffenen oder Angehörigen untereinander.

Auswirkungen auf Angehörige

Beziehungen zu Menschen mit einer Borderline-Störung können für Partner und Angehörige sehr belastend sein.

Die emotionalen Schwankungen (emotionale Instabilität), die besonderen Beziehungsdynamiken und die wiederkehrenden Krisen fordern das gesamte soziale Umfeld.

Viele Partner berichten von emotionaler Erschöpfung, Verunsicherung und manchmal auch eigenen psychischen Symptomen. Die ständigen Stimmungsschwankungen und die Angst vor neuen Krisen erzeugen chronischen Stress.

Häufig entwickeln Angehörige Strategien, die kurzfristig Konflikte entschärfen, dabei aber langfristig die eigenen Bedürfnisse vernachlässigen.

Um nicht selbst aus dem Gleichgewicht zu geraten, brauchen Angehörige oft eigene Unterstützung – zum Beispiel durch:

- Psychoedukation (verständliche Information über die Störung)

- Angehörigengruppen zum Austausch mit anderen Betroffenen

- eigene therapeutische Begleitung, wenn die Belastung zu groß wird

- das Erlernen von Kommunikationsstrategien und klarer Grenzsetzung

Eine Beziehung zu einem Menschen mit Borderline-Störung erfordert deshalb realistische Erwartungen und oft auch professionelle Unterstützung für beide Seiten.

Weder die Idealisierung („alles ist wunderbar“) noch die Dämonisierung („das ist nur zerstörerisch“) wird der Komplexität dieser Beziehungen gerecht.

Tiefer eintauchen

Wenn dich die fachliche Perspektive interessiert, findest du hier weitere Fachartikel zu den Cluster-B-Persönlichkeitsstörungen:

Narzissmus & die anderen Cluster-B-Persönlichkeitsstörungen

Fachbeitrag – Narzissten: Die narzisstische Persönlichkeitsstörung (ICD 10 – F60.8)

Fachbeitrag – Fachbeitrag – Psychopathen: Die antisoziale Persönlichkeitsstörung (ICD 10 – F60.2)

Fachbeitrag – Histrioniker: Die histrionische Persönlichkeitsstörung (ICD 10 – F60.4)

Literatur: