Die narzisstische Persönlichkeitsstörung gehört zu den komplexesten Persönlichkeitsstörungen. Sie gilt als kaum behandelbar und verursacht hohe Kosten – zunächst für das Umfeld der Betroffenen und später oft auch für sie selbst.

Definition: Narzisstische Persönlichkeitsstörung

Die narzisstische Persönlichkeitsstörung beschreibt eine psychische Normabweichung, bei der Betroffene ein tiefgreifendes Muster von Großartigkeit in Fantasie und Verhalten zeigen – verbunden mit einem enormen Bedürfnis nach Bewunderung und hoher Kränkbarkeit, oft schon bei ausbleibender Sonderbehandlung.

Wer an einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung leidet, fordert Sonderrechte und Sonderbehandlungen, ohne eine entsprechende Leistung erbringen zu wollen. Meist besteht ein übersteigertes Selbstvertrauen – die eigenen Leistungen und Errungenschaften werden überschätzt.

Ein krankhafter Leidensdruck entsteht, wenn entweder die Betroffenen selbst oder ihr Umfeld unter den Auswirkungen leiden und die allgemeinen Kosten den Nutzen übersteigen.

Bei der Narzisstischen Persönlichkeitsstörung fehlt ein authentisches Selbst

Eine narzisstische Persönlichkeitsstörung kann sich entwickeln, wenn der Selbstwert der Betroffenen in der Kindheit entweder durchweg erniedrigt oder unrealistisch erhöht wurde.

In beiden Fällen konnte sich kein authentisches Selbst entwickeln. Wurden sie regelmäßig entwertet, entsteht ein falsches Selbst als Kompensation der erlittenen Abwertungen.

Wurden sie hingegen dauerhaft überhöht, bildet sich ein falsches Selbst, das auf der permanenten Überhöhung der eigenen Bedeutsamkeit basiert – ohne ein in der realen Welt verankertes Fundament.

Früher nahm man an, dass Männer häufiger betroffen sind, doch mittlerweile scheint die Geschlechterverteilung ausgeglichener zu sein. Allerdings können sich die Erscheinungsformen der Störung je nach Geschlecht unterscheiden.

Was bedeutet narzisstisch?

Das Wort Narzissmus geht auf den Mythos von Narcissus (Narziss) und der Bergnymphe Echo zurück. Die Geschichte wurde über die Jahrhunderte in verschiedenen Formen überliefert und neu interpretiert.

Der erste, der die mythologische Figur des Narziss mit übersteigerter Selbstliebe bzw. Selbstsucht in Verbindung brachte, war im Jahr 1898 der britische Sexualforscher Henry Havelock Ellis.

Der von ihm beschriebene „Auto Erotism“ bezeichnete ursprünglich eine Sexualstörung, bei der Betroffene ausschließlich an sich selbst sexuelles Gefallen fanden. Ellis war ein Zeitgenosse von Sigmund Freud und tauschte sich regelmäßig mit ihm aus.

Ein Jahr später definierte der deutsche Psychiater Paul Näcke (1899) die Selbstbewunderung als den zentralen Aspekt des Narzissmus. Damit entfernte sich die Forschung zunehmend von der früheren Sichtweise als rein sexuelle Störung.

Sigmund Freud und die Narzisstische Persönlichkeitsstörung

Erst Sigmund Freud prägte unser heutiges Verständnis des Narzissmus wesentlich – insbesondere durch sein Werk „Zur Einführung des Narzissmus“ aus dem Jahr 1914.

Er erkannte bereits damals, dass Narzissmus nicht per se krankhaft ist. Jedes Kind durchläuft in seiner Entwicklung eine gesunde narzisstische Phase, die essenziell für die Ich-Entwicklung ist.

In den folgenden Jahrzehnten beschäftigten sich zahlreiche Forscher mit dem Narzissmus und lieferten wertvolle Beiträge.

Zu den bedeutendsten zählen:

- der amerikanische Psychiater Otto F. Kernberg,

- der österreichisch-amerikanische Arzt und Psychiater Heinz Kohut,

- sowie der deutsche Psychoanalytiker und Arzt Stephan Doering.

Durch die Arbeit dieser unermüdlichen Forscher wurde unser heutiges Verständnis von Narzissmus und seinen verschiedenen Erscheinungsformen deutlich umfangreicher und differenzierter.

Der Pschyrembel definiert die narzisstische Persönlichkeitsstörung heute als:

Narzisstische Persönlichkeitsstörung Definition

"Form der spezifischen Persönlichkeitsstörung, die durch einen überhöht wirkenden, aber eigentlich instabilen Selbstwert mit leichter Kränkbarkeit gekennzeichnet ist. Zusätzlich besteht ein hohes Anspruchsdenken mit ausbeuterischem Beziehungsstil. Die Behandlung erfolgt überwiegend psychotherapeutisch und wird durch die oft fehlende Krankheitseinsicht erschwert. Chronische Verläufe sind häufig."

Die Narzisstische Persönlichkeitsstörung als Teil der Cluster-B-Störungen

Die Narzisstische Persönlichkeitsstörung (NPS) zählt zu den so genannten Cluster-B-Persönlichkeitsstörungen. Hierzu gehören neben der Narzisstischen Persönlichkeitsstörung auch die:

Im amerikanischen Diagnosemanual DSM-V werden unter Cluster B Persönlichkeitsstörungen zusammengefasst, die durch Launenhaftigkeit, emotionale Auffälligkeiten, Impulsivität und unkontrollierbare Wut gekennzeichnet sind.

Menschen mit einer Cluster-B-Persönlichkeitsstörung haben häufig schwierige Beziehungen – oft aufgrund eines gestörten Nähe-Distanz-Verhältnisses.

Zusätzlich sind sowohl das Selbstbild als auch das Selbstwertgefühl beeinträchtigt.

Diagnose und Klinik der Narzisstischen Persönlichkeitsstörung

Das Wort „Narzissmus“ und die narzisstische Persönlichkeitsstörung sind zu Modebegriffen geworden. Man begegnet ihnen überall – vor allem dann, wenn jemand mit dem Verhalten seiner Mitmenschen nicht einverstanden ist.

- "Mein Mann ist so ein Narzisst."

- "Mein Chef ist ein psychopathischer Narzisst."

- "Meine Nachbarin ist eine weibliche Narzisstin."

Solche Aussagen sind typisch für unsere Zeit. Auch die Medien gebrauchen den Begriff inflationär. Doch zunächst einmal gilt: Wir alle haben narzisstische Züge.

In einem gewissen Rahmen ist das notwendig und gesund. Besonders Kinder durchlaufen in ihrer Entwicklung eine natürliche narzisstische Phase (primärer Narzissmus).

Eine narzisstische Persönlichkeitsstörung im klinischen Sinne bedeutet jedoch viel mehr als ein egoistischer Persönlichkeitsstil. Und nur weil jemand unsere Meinung nicht teilt, ist er nicht gleich ein Narzisst.

Für die Diagnose einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung gibt es klare Kriterien, die erfüllt sein müssen. Diese sind sowohl im US-amerikanischen DSM-V als auch im in Deutschland gültigen ICD-10-GM festgelegt – beide unterscheiden sich in diesem Fall kaum.

Ein tiefgreifendes Muster von Großartigkeit (in Fantasie oder Verhalten), Bedürfnis nach Bewunderung und Mangel an Empathie. Der Beginn liegt im frühen Erwachsenenalter, und das Muster zeigt sich in verschiedenen Situationen. Mindestens fünf der folgenden Kriterien müssen erfüllt sein:

- 1Hat ein grandioses Gefühl der eigenen Wichtigkeit (z.B. übertreibt die eigenen Leistungen und Talente; erwartet, ohne entsprechende Leistungen als überlegen anerkannt zu werden).

- 2Ist stark eingenommen von Fantasien grenzenlosen Erfolgs, Macht, Glanz, Schönheit oder idealer Liebe.

- 3Glaubt von sich, "besonders" und einzigartig zu sein und nur von anderen besonderen oder angesehenen Personen (oder Institutionen) verstanden zu werden oder nur mit diesen verkehren zu können.

- 4Verlangt nach übermäßiger Bewunderung.

- 5Legt ein Anspruchsdenken an den Tag (d.h. übertriebene Erwartungen an eine besonders bevorzugte Behandlung oder automatisches Eingehen auf die eigenen Erwartungen).

- 6Ist in zwischenmenschlichen Beziehungen ausbeuterisch (d.h. zieht Nutzen aus anderen, um die eigenen Ziele zu erreichen).

- 7Zeigt einen Mangel an Empathie: Ist nicht willens, die Gefühle und Bedürfnisse anderer zu erkennen oder sich mit ihnen zu identifizieren.

- 8Ist häufig neidisch auf andere oder glaubt, andere seien neidisch auf ihn/sie.

- 9Zeigt arrogante, überhebliche Verhaltensweisen oder Haltungen

Diagnosekriterien der deutschen ICD-10-GM

In der in Deutschland gültigen ICD-10-GM wird die narzisstische Persönlichkeitsstörung nicht als eigene Kategorie geführt. Stattdessen ist sie im Kapitel F60.8 „Sonstige Persönlichkeitsstörungen“ verzeichnet – genauer als F60.80.

Der Hintergrund ist ein seit Jahrzehnten andauernder fachlicher Streit darüber, ob die narzisstische Persönlichkeitsstörung aufgrund ihrer starken Verbreitung überhaupt noch als Störung gelten kann – oder ob sie nicht längst Teil der Normalität geworden ist.

Böse Zungen behaupten, dass einige Fachleute vermeiden möchten, der narzisstischen Persönlichkeitsstörung eine hervorgehobene Kategorie in der ICD-10 zuzugestehen – möglicherweise, um nicht den eigenen Narzissmus offenzulegen.

Für die Diagnose einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung müssen neben den allgemeinen Kriterien für eine Persönlichkeitsstörung (F60) nach der ICD-10-GM mindestens fünf der folgenden Merkmale vorliegen*2:

Merkmale der Narzisstischen Persönlichkeitsstörung gemäß ICD-10

Du siehst, die Diagnosekriterien des DSM-V und der ICD-10 sind bei der Narzisstischen Persönlichkeitsstörung im Grunde identisch, was sonst nicht immer der Fall ist. Bevor wir gleich noch tiefer einsteigen, möchte ich dich noch um etwas bitten.

Bitte keine Selbst- oder Fremddiagnosen

Eine kurze Bitte an dich: Die Informationen auf dieser Seite sind nicht dazu gedacht, dich selbst oder andere zu diagnostizieren. Das bleibt speziell ausgebildeten Fachkräften wie klinischen Psychologen und Psychiatern vorbehalten – und hätte für den Alltag auch wenig Nutzen.

Die hier angebotenen Informationen können dir als Hinweise dienen, um dich im Zweifelsfall angemessen zu verhalten und Schaden abzuwenden.

Kommst du aufgrund dessen, was du hier oder anderswo gelesen hast, zu dem Schluss, dass eine andere Person ein Narzisst sein könnte, dann sieh das bitte nicht als Diagnose, sondern als Arbeitshypothese an.

Vielen Dank!

Wie häufig ist die Narzisstische Persönlichkeitsstörung?

der Menschen in Deutschland leiden an einer Narzisstischen Persönlichkeitsstörung

Die Narzisstische Persönlichkeitsstörung (NPS) in Zahlen

Geschlechterverteilung bei der NPS (m/w)

Anteil an klinisch erfassten Patienten in D

Suizidrate Narzisstische Persönlichkeitsstörung

Verlässliche Zahlen zur narzisstischen Persönlichkeitsstörung sind nach wie vor schwer zu bekommen. Verschiedene Studien kommen zu teils stark abweichenden Ergebnissen.

Ein Grund dafür ist die fehlende Krankheitseinsicht der Betroffenen. Sie erleben sich selbst nicht als gestört und würden daher freiwillig kaum eine Therapie beginnen.

Wird dennoch eine narzisstische Persönlichkeitsstörung diagnostiziert, dann meist als Zufallsbefund oder sekundäre Diagnose – oft, wenn Betroffene wegen anderer Probleme eine Therapie aufsuchen. In solchen Fällen stehen dann die Beschwerden der anderen Erkrankung im Vordergrund.

Häufig wird die narzisstische Persönlichkeitsstörung auch als forensische Diagnose gestellt – etwa wenn von Straftätern ein Psychogramm angefertigt wird, um ihre Schuldfähigkeit oder eine potenzielle öffentliche Gefährdung nach der Haft zu beurteilen.

Du kannst davon ausgehen, dass die Dunkelziffer weit höher liegt als die häufig genannte 1-Prozent-Marke. Selbst das entspräche bereits über 800.000 Menschen mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung allein in Deutschland.

Einige Studien gehen sogar davon aus, dass bis zu 6,4 % der deutschen Bevölkerung betroffen sein könnten – das wäre etwa jede(r) Fünfzehnte.

Geschlechterverteilung bei der Narzisstischen Persönlichkeitsstörung

Lange Zeit ging man davon aus, dass die narzisstische Persönlichkeitsstörung deutlich häufiger Männer betrifft als Frauen.

Basierend auf früheren Untersuchungen nahm man an, dass nur etwa ein Viertel der Betroffenen Frauen seien, während drei Viertel Männer seien.

Diese Annahmen sind heute nicht mehr haltbar, auch wenn sie weiterhin häufig zitiert werden. Ein Grund dafür ist, dass die Diagnosekriterien der narzisstischen Persönlichkeitsstörung im amerikanischen DSM-V und der deutschen ICD-10-GM vor allem die männliche Ausprägung der Störung beschreiben.

Dadurch wird der weibliche Narzissmus – sowie Männer und Frauen mit einer zum weiblichen Typ neigenden narzisstischen Persönlichkeitsstörung – in vielen Statistiken kaum erfasst.

Zudem zeigt sich, dass Frauen aufgrund soziokultureller und demografischer Entwicklungen zunehmend „aufholen“. Viele Experten gehen heute davon aus, dass die tatsächliche Geschlechterverteilung eher bei 50:50 liegt.

Wie äußert sich eine Narzisstische Persönlichkeitsstörung?

Wie sich eine narzisstische Persönlichkeitsstörung zeigt, hängt stark vom Schweregrad der Störung ab. Bei leichteren Ausprägungen kann das typisch narzisstische Verhalten auf bestimmte Lebensbereiche beschränkt sein, während es in anderen kaum auffällt.

Daneben gibt es verschiedene Subtypen der narzisstischen Persönlichkeitsstörung. Ein entscheidender Unterschied besteht darin, ob eine Person eher zum grandios-malignen Narzissmus oder zum verdeckten Narzissmus neigt.

Trotz dieser Unterschiede basieren alle Erscheinungsformen auf den gleichen Kerneigenschaften – sie variieren jedoch stark darin, wie damit umgegangen wird.

Besonders in den ersten beiden Lebensdritteln sind viele Narzissten äußerst erfolgreich. Sie sind meist leistungsfähig, werden oft bewundert – und das nicht selten zu Recht.

Doch mit den Jahren beginnt die Fassade zu bröckeln. Menschen mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung beuten nicht nur andere, sondern auch die eigene Gesundheit aus.

Krankheiten, Fehlschläge und Verlassenwerden zählen zu den größten narzisstischen Kränkungen – und sie treten mit zunehmendem Alter immer häufiger auf.

Das grandiose Selbstbild darf nicht wanken

Viele Narzissten können nicht damit umgehen, wenn ihr überhöhtes Selbstbild ins Wanken gerät. Über Jahre hinweg schützt sie ihre Grandiosität davor, suizidale Tendenzen zu entwickeln.

Doch wenn dieses Selbstbild unwiederbringlich zusammenbricht und sie nicht mehr an ihre eigene Großartigkeit glauben können, sehen sich viele Menschen mit dieser Störung ohne Ausweg – und wählen den Suizid als letzten Ausweg.

Deshalb hat die narzisstische Persönlichkeitsstörung die höchste Suizidrate unter allen Persönlichkeitsstörungen. Selbst im Vergleich zu anderen psychischen Erkrankungen liegt sie in einem besorgniserregenden Spitzenfeld.

Die höchste Suizidrate tritt bei Depressionen auf – mit 15 % aller Betroffenen. Doch die narzisstische Persönlichkeitsstörung folgt mit 10 % nur knapp dahinter.

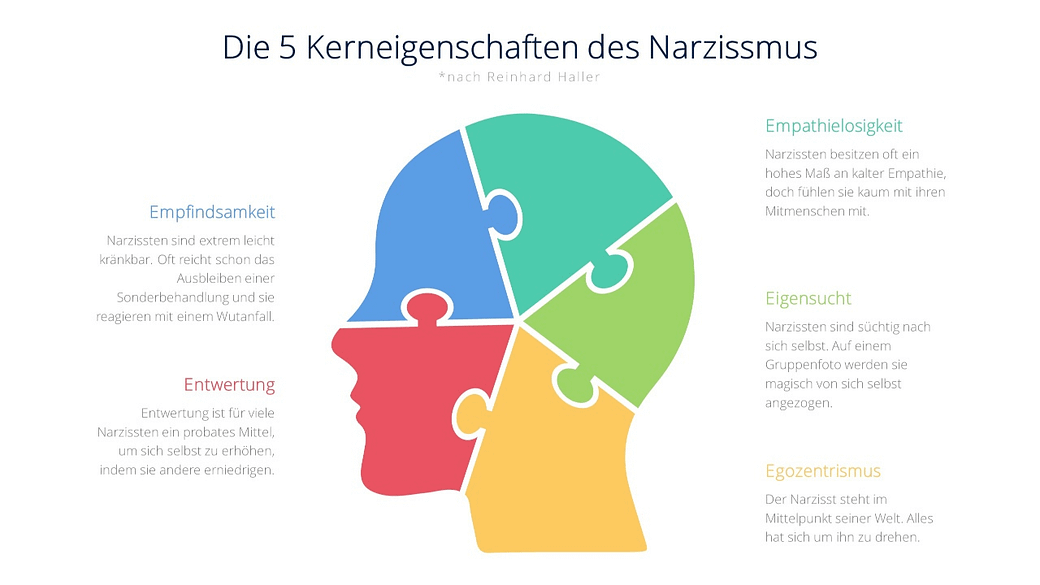

Die 5 Kerneigenschaften der Narzisstischen Persönlichkeitsstörung

Jeder Mensch mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung zeigt bestimmte Kerneigenschaften.

Diese sind immer vorhanden – andernfalls würde es sich nicht um eine narzisstische Persönlichkeitsstörung handeln. Allerdings können sie unterschiedlich stark ausgeprägt sein und je nach Lebensphase oder Situation mal mehr, mal weniger in Erscheinung treten.

Der österreichische Psychiater und Psychotherapeut Reinhard Haller fasst diese Eigenschaften in seinen 5-E‘s zusammen⁴:

- Egozentrismus

- Eigensucht

- Empathielosigkeit

- Empfindsamkeit

- Entwertung

Entwertung ist eine der unangenehmsten Eigenschaften von Narzissten

Die Entwertung anderer gehört zu den unangenehmsten Aspekten der narzisstischen Persönlichkeitsstörung. Manche Subtypen neigen stärker dazu als andere – insbesondere Menschen, die in ihrer Kindheit stark entwertet wurden, geben diese Dynamik später oft weiter.

Auch Personen mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung, die selbst wenig Leistungswillen haben, neigen dazu, andere herabzusetzen, anstatt durch eigene Erfolge zu überzeugen.

Wer andere erniedrigt, glaubt zumindest, dadurch selbst größer zu erscheinen – ohne sich durch eigene Bemühungen oder Leistungen hervortun zu müssen.

Für eine narzisstische Persönlichkeitsstörung müssen jedoch alle fünf Kerneigenschaften vorliegen.

Wenn jemand zwar gerne andere herunterputzt, aber gleichzeitig über seine eigenen Missgeschicke lachen kann, ist er kein Narzisst – denn ihm fehlt die für die Störung typische übertriebene Empfindsamkeit.

Diese Einsicht in den Kern der narzisstischen Dynamik ist eine wichtige Erkenntnis. Sie zeigt dir, dass nicht der Narzisst das eigentliche Problem ist, sondern die schleichende Entfremdung von deinem wahren Selbst.

Deshalb ist das Wichtigste nicht das Verstehen des Narzissten, sondern die aktive Wiederherstellung der Verbindung zu dir selbst.

Wenn du wieder lernst, auf deine innere Stimme zu hören – jenes leise, aber untrügliche Wissen, das sich durch subtile Körperempfindungen, Intuition und Gefühle meldet – gewinnst du eine emotionale Souveränität zurück, die keine manipulative Macht mehr erschüttern kann.

Diese wiedergewonnene Selbstverbindung erlaubt dir nicht nur, manipulative Dynamiken sofort zu erkennen, sondern auch authentische Beziehungen mitzugestalten, in denen du ganz du selbst sein kannst, ohne dich für die Liebe anderer verbiegen zu müssen.

1. Egozentrismus

Egozentrismus, auch Egozentrik, ist wohl das bekannteste Merkmal der narzisstischen Persönlichkeitsstörung. Narzissten denken in erster Linie an sich selbst – in zweiter Linie ebenso und sonst auch.

Doch Egozentrismus geht über reinen Egoismus hinaus. Letztendlich ist jede menschliche Handlung egoistisch motiviert – wir tun nichts, ohne uns davon einen Vorteil zu versprechen.

Selbst die altruistischsten Taten beruhen auf einem inneren Gewinn: Menschen, die anderen helfen, tun dies oft, weil es ihnen das Gefühl eines sinnerfüllten Lebens gibt. Daran ist nichts verkehrt.

Der hier gemeinte Egoismus hingegen sucht nur den eigenen Vorteil – und nimmt dabei Nachteile für andere billigend in Kauf. Diese Form des Egoismus ist typisch für die narzisstische Persönlichkeitsstörung.

Doch Egozentrik geht noch weiter:

- Reine Egoisten können zumindest in gewissem Maß andere Perspektiven einnehmen oder abweichende Meinungen stehen lassen – auch wenn sie sich am Ende immer für den eigenen Vorteil entscheiden.

- Egozentriker hingegen denken absolutistisch. Sie sind weder in der Lage, andere Standpunkte zu durchdenken, noch tolerieren sie es, wenn jemand eine abweichende Meinung vertritt.

Ein Egozentriker sagt nicht:

„Dein Kleid gefällt mir nicht.“

Sondern er sagt:

„Dein Kleid ist hässlich.“

Der Egozentrismus, wie er für die narzisstische Persönlichkeitsstörung typisch ist, hält eigene Werturteile, Haltungen und Meinungen für das Maß aller Dinge – und ist bereit, sie bis aufs Blut zu verteidigen. Manchmal sogar wortwörtlich.

2. Eigensucht

Häufig liest man, dass Menschen mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung an übersteigerter Eigenliebe leiden würden. Doch das ist ein Irrtum. Ein Narzisst liebt sich nicht selbst – auch wenn es nach außen so wirkt. Vielmehr ist er süchtig nach sich selbst.

Auf einem Gruppenfoto wird sein Blick magnetisch von seinem eigenen Abbild angezogen – die anderen auf dem Bild nimmt er kaum wahr.

Er kann an keinem Schaufenster vorbeigehen, ohne sich darin zu betrachten. Der Narziss-Mythos erzählt, wie sich der junge Narcissus in sein eigenes Spiegelbild auf einem See verliebte – und süchtig danach wurde.

Bei einer stark ausgeprägten narzisstischen Persönlichkeitsstörung bezieht ein Narzisst alles auf sich selbst – als würde er in einer virtuellen Realität leben, in der nur er selbst wirklich existiert. Alle anderen sind nur in Bezug auf ihn von Bedeutung.

Jede Information wird daraufhin überprüft, ob sie als narzisstische Zufuhr dient. Alles, was sein überhöhtes Selbstbild stärkt, wird wahrgenommen und angenommen.

Doch wenn er kritisiert wird oder etwas an seiner Grandiosität kratzt, reagiert er mit Ignoranz, Verzerrung oder Entwertung. Wer es wagt, ihn zu kritisieren, muss mit seinem „heiligen“ Zorn rechnen.

In extremen Fällen kann diese Eigensucht sogar wahnhafte Züge annehmen – ähnlich dem Beziehungswahn bei Schizophrenie, bei dem Betroffene alles, was sie erleben, auf sich selbst beziehen.

3. Empathielosigkeit

Die Behauptung, dass Menschen mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung keine Empathie besitzen, ist falsch. Es gibt nämlich mindestens zwei Arten von Empathie:

- Kognitive Empathie

- Emotionale (mitfühlende) Empathie

Kognitive Empathie

Unter kognitiver Empathie versteht man die Fähigkeit, ein theoretisches Verständnis dafür zu entwickeln, wie sich andere sehr wahrscheinlich fühlen.

Jedoch sind dabei die Spiegelneurone kaum oder gar nicht beteiligt. Wer nur kognitive Empathie besitzt, kann zwar verstehen, was andere empfinden, nimmt daran aber keinen Anteil.

Eine hohe kognitive Empathie ist typisch für Narzissten – und noch ausgeprägter bei Psychopathen.

- Sie können in ihren Mitmenschen lesen wie in einem offenen Buch.

- Innerhalb kürzester Zeit erkennen sie die psychologischen Knöpfe ihres Gegenübers – sowohl positive als auch negative.

- Sie nutzen dieses Wissen gezielt, um andere zu manipulieren.

Wahrscheinlich gleicht die stark ausgeprägte kognitive Empathie die kaum vorhandene emotionale Empathie aus. Ähnlich wie ein Blinder seine anderen Sinne schärft, um den Sehverlust zu kompensieren.

Menschen mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung haben also:

✅ eine hochentwickelte kognitive Empathie

❌ eine nur schwach ausgeprägte emotionale Empathie

Das bedeutet nicht, dass sie gar kein Mitgefühl haben – aber es bleibt oberflächlich. Die Bedürfnisse anderer treten für sie nie über die eigenen. Es sei denn, sie tun so, um andere zu manipulieren.

Emotionale Empathie

Die emotionale Empathie ist das, was wir meist meinen, wenn wir von Mitgefühl sprechen.

Wobei das nicht ganz korrekt ist:

- Kognitive Empathie kann ohne emotionale Empathie existieren.

- Emotionale Empathie bedeutet jedoch automatisch auch eine kognitive Komponente.

Wer emotionale Empathie besitzt, nimmt wirklich Anteil an der Freude und dem Leid anderer Menschen.

💡 Unser Mitgefühl schützt uns davor, unser Verständnis über die Emotionen anderer für eigene Zwecke zu missbrauchen.

Bei der emotionalen Empathie sind die Spiegelneurone aktiv – bei narzisstischen Menschen sind sie jedoch kaum beteiligt.

Die Unterscheidung zwischen kognitiver und emotionaler Empathie gibt dir ein tieferes Verständnis dafür, warum Narzissten oft so verwirrend wirken:

Sie scheinen genau zu verstehen, was du fühlst, aber reagieren dennoch ohne echtes Mitgefühl.

Diese Einsicht ist wertvoll, doch der wahre Schlüssel zur Befreiung liegt nicht im immer genaueren Verstehen narzisstischer Mechanismen, sondern in der Wiederverbindung mit deiner eigenen emotionalen Intelligenz.

Wenn du beginnst, wieder auf deine intuitive Wahrnehmung zu vertrauen – das leise Unbehagen, die subtile Anspannung, das flüchtige Gefühl von Unwirklichkeit in manipulativen Gesprächen – entwickelst du einen inneren Sensor für emotionale Wahrheit.

Diese wiedergewonnene Selbstverbindung befähigt dich, in jeder Situation authentisch zu bleiben und klare Grenzen zu setzen, ohne dich in endlosen Erklärungen oder Rechtfertigungen zu verlieren.

Selbstmitleid

Obwohl Menschen mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung kaum Mitgefühl für andere haben, besitzen sie eine stark ausgeprägte Leidensfähigkeit mit sich selbst.

- Eigenes Leid wird überhöht und dramatisiert.

- Auch so beansprucht ein Narzisst eine Sonderstellung – diesmal als tragische Figur.

Doch diese „Eigen-Empathie“ ist vielschichtig:

- Lange Zeit sind Narzissten immun gegen Selbstmitleid – es passt nicht zu ihren Größenfantasien.

- Eine Ausnahme bilden verdeckte Narzissten, die ihr eigenes Leid oft als Mittel zur Manipulation nutzen.

Solange ihre narzisstische Abwehr stabil ist, gibt es für sie keinen Grund für Selbstmitleid.

Doch wenn Ereignisse eintreten, die sich nicht mit ihrem grandiosen Selbstbild vereinen lassen, stürzen sie in ein tiefes Loch aus Selbstmitleid – aus dem sie kaum herausfinden.

Oft reichen dafür vermeintliche Kleinigkeiten, die sie nicht einfach „wegstecken“ können.

Solche Momente gefährden ihr überhöhtes Selbstbild – und sie beginnen sich zu fragen:

„Womit hat ein so wunderbarer Mensch wie ich solch ein Schicksal verdient?“

Auch hier zeigt sich die narzisstische Anspruchshaltung: Sie erwarten eine Sonderbehandlung – selbst vom Schicksal.

4. Empfindsamkeit

Wer an einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung leidet, muss sein künstlich überhöhtes Selbstbild um jeden Preis schützen – denn in Wahrheit ist es äußerst zerbrechlich.

Daher entwickeln Narzissten starke Abwehrreaktionen, sobald Kritik oder Misserfolge ihren Glauben an die eigene Großartigkeit gefährden könnten.

Deshalb sind Menschen mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung extrem leicht kränkbar. Sie ertragen selbst die geringste Kritik kaum – und tragen sie dem Kritiker oft ein Leben lang nach.

Doch Narzissten reagieren nicht nur auf offene Kritik überempfindlich.

Oft reicht schon das Ausbleiben der von ihnen selbstverständlich erwarteten Sonderbehandlung.

Erwartung von Sonderbehandlung

Auffällig ist, dass sie diese Sonderbehandlung sogar dann erwarten, wenn ihr Status keinerlei Anlass dazu gibt. Fühlt sich ein Narzisst nicht bevorzugt behandelt, beginnt sein überhöhtes Selbstbild zu wanken.

Um es zu stabilisieren, wird die Person entwertet, die sich diese „Majestätsbeleidigung“ erlaubt hat.

Beispiele dafür gibt es viele:

Menschen mit einer ausgeprägten narzisstischen Persönlichkeitsstörung brüllen einen Kellner an, weil er ihnen nicht automatisch den besten Tisch im Restaurant zugewiesen hat.

„Was fällt Ihnen ein?! Wissen Sie nicht, wer ich bin?!“

Ein Narzisst verzeiht so einen Fauxpas nicht.

Liebesentzug als größte Bedrohung

Am empfindlichsten reagieren viele Narzissten auf drohenden oder bereits vorhandenen Aufmerksamkeits- und Liebesentzug.

Dieser triggert unmittelbar eine ihrer größten Ängste:

Nicht liebenswert zu sein.

Das wird besonders dann problematisch, wenn die Partnerin eines Narzissten die toxische Beziehung beenden möchte.

Hier muss man genau wissen, was zu tun ist – und vor allem, was man auf keinen Fall tun darf.

Denn eine Trennung von einem Narzissten erfordert in der Regel eine gute strategische Vorbereitung, um Fallstricke zu umgehen.

5. Entwertung

Die Entwertung anderer gehört zu den unangenehmsten Eigenschaften der narzisstischen Persönlichkeitsstörung. Meist zeigt sie sich durch verletzende Worte, abschätzige Mimik oder herabsetzendes Verhalten. In manchen Fällen geht die Erniedrigung jedoch weit darüber hinaus.

Besonders maligne Narzissten, die Züge der dunklen Triade der Persönlichkeit aufweisen, nutzen Entwertung als Mittel der Machtausübung. Hier vermischt sich der bösartige Narzissmus mit Machiavellismus und Psychopathie – einer Kombination, die durch Manipulation, Gefühlskälte und Skrupellosigkeit gekennzeichnet ist.

In den schlimmsten Fällen kommt noch eine vierte Komponente hinzu: Sadismus. Diese sogenannte dunkle Tetrade findet sich häufig bei Serienkillern, Sektenführern und Intensivstraftätern.

Doch nicht jeder Narzisst entwertet aus reiner Boshaftigkeit. Viele haben in ihrer eigenen Kindheit massive Entwertung erfahren – und geben dieses Muster später weiter. Für sie bedeutet es, sich durch Macht über andere stark zu fühlen. Mitleid empfinden sie dabei nicht.

Während manche Narzissten sich über ihre eigenen Leistungen definieren, gibt es jene, die nicht glänzen können oder wollen.

Statt sich weiterzuentwickeln, ziehen sie andere herunter, um sich selbst überlegen zu fühlen. Wer selbst nicht wächst, macht die anderen kleiner – dann wirkt er größer. Zumindest glaubt er das.

Das Wissen um diese fünf Kerneigenschaften kann dich dabei unterstützen, narzisstische Muster zu erkennen und einzuordnen.

Verhalten, das dich vielleicht jahrelang verwirrt hat, wird dadurch leichter verstehbar.

Doch bloßes Wissen allein verändert leider noch nicht deine emotionale Realität.

Nachhaltige Veränderungen im Erleben deiner Beziehung zu einem Narzissten sind erst möglich, wenn du die Verbindung zu deiner eigenen Wahrheit wiederherstellst – zu deinen authentischen Gefühlen, Bedürfnissen und Grenzen.

Mit jedem Moment, in dem du deiner eigenen Wahrnehmung vertraust statt sie in Frage zu stellen, baust du dein inneres Fundament weiter aus, das kein noch so charismatischer Narzisst mehr erschüttern kann.

Unsicherheit und Selbstzweifel weichen einer tief empfundenen emotionalen Souveränität.

15 weitere Merkmale der Narzisstischen Persönlichkeitsstörung

Neben den bereits genannten 5-E‘s gibt es viele weitere typische Eigenschaften der narzisstischen Persönlichkeitsstörung. Die folgenden fünfzehn Merkmale treten besonders häufig auf.

1. Keine Entschuldigungen

Narzissten entschuldigen sich nicht – es passt nicht zu ihrem Selbstverständnis. Da sie sich für grandios und unfehlbar halten, können sie gar nicht schuld sein. Selbst wenn ihr Verschulden offensichtlich ist, suchen sie die Ursache immer im Außen.

Eine Ausnahme bilden verdeckte Narzissten: Sie pendeln stärker zwischen einem negativen und überhöhten Selbstbild und nutzen Entschuldigungen oft manipulativ, um zu bekommen, was sie wollen.

2. Einseitiges Verständnis

Narzissten erwarten maximales Verständnis für sich selbst, sehen jedoch keine Notwendigkeit, anderen dasselbe entgegenzubringen. Ihre eigenen Bedürfnisse stehen immer an erster Stelle.

3. Anspruch auf Sonderbehandlung

Ihr überhöhtes Selbstbild führt dazu, dass sie stets eine Sonderbehandlung erwarten. Bleibt diese aus, fühlen sie sich tief gekränkt und reagieren mit narzisstischer Wut, um ihr Selbstbild zu stabilisieren.

4. Delegation unangenehmer Aufgaben

Narzissten sind sich für banale oder lästige Aufgaben zu fein. Möge sich das Fußvolk darum kümmern. Dabei erfinden sie oft überzeugend klingende Begründungen, warum sie sich mit solchen Nichtigkeiten nicht belasten können.

5. Explosive Wutausbrüche

Läuft etwas nicht so, wie sie es erwarten, reagieren Narzissten mit unverhältnismäßiger Wut. Ihre Fassungslosigkeit darüber, dass ihnen so etwas überhaupt widerfährt, spiegelt sich in aggressivem Verhalten wider.

Besonders gefürchtet ist die Wut des malignen Narzissten, die in grausame Racheakte münden kann.

6. Nachtragend bis ins Unermessliche

Narzissten vergeben und vergessen nicht. Wer sie kränkt oder ihre Grandiosität nicht anerkennt, kann sich auf eine lebenslange Feindschaft einstellen. Manche rächen sich noch Jahrzehnte später für vermeintliche Kränkungen, die anderen längst nicht mehr bewusst sind.

Die Erkenntnis über die unversöhnliche Natur narzisstischer Menschen gibt dir ein wichtiges Verständnis ihrer Funktionsweise. Es erklärt, warum Versöhnungsversuche und Kompromisse oft ins Leere laufen und warum manche Konflikte nie wirklich beigelegt werden können.

Während dieses Wissen dir helfen kann, realistische Erwartungen zu setzen, liegt die tiefere Transformation nicht im Verstehen des Narzissten, sondern in der Rückkehr zu deiner eigenen inneren Wahrheit.

Wenn du die Verbindung zu deinem authentischen Selbst wiederherstellst, entdeckst du eine Freiheit, die unabhängig von der Anerkennung anderer existiert.

Mit jeder bewussten Entscheidung, bei dir selbst zu bleiben statt dich in toxische Dynamiken hineinziehen zu lassen, stärkst du deine emotionale Souveränität und erschaffst Raum für Beziehungen, die auf gegenseitigem Respekt und echter Verbundenheit basieren.

7. Ständige Manipulation

Narzissten sind Meister der Manipulation – oft intuitiv und ohne großes Nachdenken. Ihre Methoden reichen von offensichtlicher Kontrolle bis hin zu subtilen, kaum erkennbaren Spielchen, die andere unbewusst in ihre Abhängigkeit ziehen.

In Extremfällen schrecken Narzissten auch vor Gaslighting nicht zurück.

8. Kaum echte Freundschaften

Langfristige, stabile Freundschaften sind für Narzissten selten. Ihr Umgang mit Menschen verletzt regelmäßig das Gesetz der sozialen Reziprozität – sie nehmen viel und geben nur, wenn es ihnen einen Vorteil bringt. Wer ihre Taktiken durchschaut, wendet sich meist von ihnen ab.

9. Unrealistische Selbstüberschätzung

Menschen mit narzisstischer Persönlichkeitsstörung überschätzen sich systematisch. Sie trauen sich alles zu, oft ohne die realen Konsequenzen zu bedenken.

In der ersten Lebenshälfte kann das sogar erfolgsfördernd sein – doch langfristig scheitern viele an ihrer Selbstüberschätzung.

10. Kein Problem mit Konflikten

Narzissten sind nicht konfliktscheu. Sie setzen auf Aggression und Einschüchterung, um sich durchzusetzen. Selbst banale Alltagsinteraktionen können sich mit ihnen in einen Machtkampf verwandeln, weil sie sich durch jede Kleinigkeit gekränkt fühlen.

11. Erwartung von Bewunderung

Narzissten erwarten Anerkennung – auch für banale Leistungen, die eigentlich keine sind. Ihr verzerrtes Selbstbild sorgt dafür, dass sie selbst die trivialsten Handlungen als grandios betrachten.

12. Starke Handlungsorientierung

Besonders offene Narzissten sind Macher. Sie grübeln wenig und setzen Ideen lieber direkt um. Diese Dynamik kann sie zu erfolgreichen Unternehmern oder Führungskräften machen – gleichzeitig unterschätzen sie oft Risiken oder ignorieren langfristige Konsequenzen.

Ein Beispiel dafür ist das Fast Forwarding in Beziehungen: Narzissten drängen oft auf vorschnelle Verpflichtungen wie Heirat, gemeinsame Kinder oder große Investitionen, ohne die Langzeitfolgen zu bedenken.

13. Ständiger Wettbewerb – sie müssen die Besten sein

Für Narzissten gibt es nur Gewinner und Verlierer. Wenn sie nicht an der Spitze stehen, kratzt das an ihrem grandiosen Selbstbild. Deshalb tun sie alles, um sich an die Spitze zu setzen – oft auf Kosten anderer.

Männliche Narzissten definieren sich häufig über beruflichen Erfolg, Sport und Statussymbole, während weibliche Narzissten meist auf Schönheit, Attraktivität und soziale Bestätigung setzen.

14. Jede Situation wird zum Wettkampf

Narzissten können nicht verlieren – selbst harmlose Brettspiele werden zum Ernstfall. Jede Niederlage wird als persönliche Kränkung erlebt, was zu nachtragendem Verhalten oder Wutausbrüchen führt.

Ein narzisstischer Vater, der von seinem neunjährigen Sohn beim Minigolf besiegt wird, kann tagelang schmollen oder Rachegedanken entwickeln. Er wird versuchen, den nächsten Wettkampf zu seinen Gunsten zu entscheiden – selbst auf Kosten seines Kindes.

Eine narzisstische Mutter, die sieht, wie ihre Tochter mehr Aufmerksamkeit oder Bewunderung erhält als sie selbst, kann ihr das wochenlang nachtragen, abwertende Bemerkungen machen oder gezielt versuchen, das Selbstwertgefühl ihrer Tochter zu untergraben.

15. Keine Rücksicht auf eigene Belastungsgrenzen

Viele Narzissten treiben sich selbst bis zur völligen Erschöpfung. Erfolg ist für sie essenziell, weshalb sie Warnsignale ignorieren. Sie arbeiten durch Krankheiten hindurch, nehmen jede Überstunde mit, verzichten auf Erholung – bis der Körper irgendwann zusammenbricht.

Chronische Erkrankungen, Unfälle oder Herzinfarkte sind keine Seltenheit. Doch selbst dann fällt es ihnen schwer, ihre Grenzen zu akzeptieren.

Verschiedene Subtypen der Narzisstischen Persönlichkeitsstörung

Die narzisstische Persönlichkeitsstörung kann sich je nach Ausprägung und Schwerpunkt der Merkmale unterschiedlich zeigen. Daher gibt es verschiedene Narzissmus-Typen, die sich in ihrem Verhalten und ihren Motiven deutlich unterscheiden.

Am häufigsten wird zwischen diesen drei Hauptformen unterschieden:

- Exhibitionistischer Narzissmus – offen zur Schau gestellte Großartigkeit und Dominanz

- Grandios-maligner Narzissmus – narzisstische Merkmale gepaart mit Machiavellismus und Aggression

- Vulnerabel-fragiler (verdeckter) Narzissmus – Unsicherheit, Kränkbarkeit und versteckte Selbstüberhöhung

Daneben existieren viele weitere Möglichkeiten, die narzisstische Persönlichkeitsstörung zu klassifizieren. Die wichtigsten stelle ich dir hier vor.

Die 3 Hauptformen der Narzisstischen Persönlichkeitsstörung

Russ und Kollegen (2008) unterscheiden drei zentrale Erscheinungsformen der narzisstischen Persönlichkeitsstörung. Diese Typen zeigen deutliche Unterschiede in ihrer Selbstdarstellung, Empathiefähigkeit und Impulskontrolle.

1. Exhibitionistischer Narzissmus – der glänzende Performer

Der exhibitionistische Typ wird auch als „high-functioning type“ bezeichnet. Er entspricht am ehesten dem klassischen Bild eines Narzissten und profitiert von allen Subtypen am meisten von seiner Störung.

Da er oft hochfunktional und leistungsorientiert ist, findet man ihn selten in Therapie oder klinischer Behandlung – höchstens in der Rolle des Chefarztes oder einer anderen Führungspersönlichkeit.

Exhibitionistische Narzissten:

- Sind kontaktfreudig, aber pflegen meist nur oberflächliche Beziehungen.

- Umgeben sich mit Bewunderern, die ihnen loyal sind, weil sie von ihrem Status profitieren.

- Besetzen häufig gehobene Positionen – als CEO, Professor oder Top-Manager.

- Verhalten sich oft sexuell verführerisch oder provokant.

Von allen Narzissmus-Typen produziert der exhibitionistische Narzisst die geringsten Kosten für sich selbst – aber das bedeutet nicht, dass sein Umfeld nicht leidet.

Selbstüberschätzung mit Konsequenzen

Besonders in Führungspositionen führt die Selbstüberschätzung exhibitionistischer Narzissten häufig dazu, dass andere den Preis zahlen. Entscheidungen werden so getroffen, dass sie das eigene Image polieren, auch wenn sie langfristig schädlich für das Unternehmen sind.

Allerdings ist der exhibitionistische Narzisst nicht so gefährlich wie ein high-functioning Soziopath oder ein primärer Psychopath. Die wirklich großen Katastrophen, wie die Weltfinanzkrise 2008, werden meist Psychopathen zugeschrieben.

Ein weiteres Problem in Führungsetagen: Die extreme Kränkbarkeit dieser Narzissten führt dazu, dass sich kaum jemand traut, sie auf Fehler hinzuweisen – selbst wenn der Untergang bereits sichtbar ist.

2. Grandios-maligner Narzissmus – die gefährlichste Form

Diese Form der narzisstischen Persönlichkeitsstörung ist die mit Abstand gefährlichste. Viele grausame Diktatoren und Verbrecher zeigen diese Persönlichkeitsstruktur.

Der grandios-maligne Narzissmus ist eine toxische Mischung aus:

- Narzissmus – ein übersteigertes Selbstbild mit Anspruchsdenken.

- Paranoider Persönlichkeitsstörung – extreme Misstrauenstendenzen.

- Dissozialer Persönlichkeitsstörung – völlige Rücksichtslosigkeit.

Menschen mit dieser Störung nehmen keinerlei Rücksicht auf andere. Ihr Umfeld ist für sie nur ein Mittel zum Zweck. Sie manipulieren skrupellos und empfinden weder Reue noch Schuldgefühle.

Während andere Narzissten zumindest auf bewundernde Beziehungen angewiesen sind, agiert der grandios-maligne Narzisst völlig ohne Rücksicht auf Verluste. Regeln, Gesetze und moralische Grundsätze gelten nur für andere – nicht für ihn.

Paranoia und Vernichtungswut

Menschen mit diesem Narzissmus-Typ sind hochgradig misstrauisch. Sie vermuten ständig, dass andere sie vom Thron stürzen oder ihre Pläne durchkreuzen wollen.

Selbst ungefährliche Personen werden als potenzielle Feinde betrachtet – und oft vorsorglich bestraft. Ihre Rache kennt keine Grenzen.

Zu Beginn können grandios-maligne Narzissten enorme Erfolge erzielen. Sie sind charismatisch, inszenieren sich selbst meisterhaft – und die Massen folgen ihnen bereitwillig. Doch langfristig endet ihr Weg fast immer im Untergang.

Vulnerabel-fragiler Narzissmus – die verdeckte Variante

Der vulnerabel-fragile Narzisst, auch verdeckter Narzisst genannt, unterscheidet sich grundlegend von den beiden anderen Typen.

Während grandios-maligne Narzissten keinerlei Selbstzweifel kennen und exhibitionistische Narzissten ihre Unsicherheiten gut verstecken, pendelt der verdeckte Narzisst zwischen Größenfantasien und Minderwertigkeitsgefühlen.

In dieser emotionalen Instabilität ähnelt er in mancher Hinsicht Menschen mit Borderline-Persönlichkeitsstörung.

Der verdeckte Narzisst – oft schwer erkennbar

- Er zeigt nach außen oft Bescheidenheit oder Opferhaltung.

- Im Inneren sieht er sich aber als etwas Besonderes und Missverstandenes.

- Er ist leicht kränkbar und neigt zu heftigen Wutausbrüchen, wenn seine Selbsttäuschung entlarvt wird.

- Häufig wird diese Form des Narzissmus mit dem weiblichen Narzissmus in Verbindung gebracht – allerdings gibt es hierfür keine belastbaren Studien.

Großartigkeit als Schutzschild

Die Größenfantasien eines verdeckten Narzissten dienen der Abwehr tiefer Minderwertigkeitsgefühle.

Solange die Fassade hält, bleibt er ruhig. Doch wenn sie einbricht, kann es zu unberechenbaren Gefühlsausbrüchen kommen – von extremer Wut bis hin zur emotionalen Raserei.

Empathie – nur Mittel zum Zweck

Im Gegensatz zu anderen Narzissten besitzen verdeckte Narzissten eine gewisse Fähigkeit zur Empathie. Allerdings nutzen sie diese nur selten zum Wohle anderer – vielmehr setzen sie sie gezielt ein, um ihre eigenen Ziele zu erreichen.

Hohe Überschneidungen mit anderen Störungen

Die verdeckte Form der narzisstischen Persönlichkeitsstörung geht oft mit anderen psychischen Störungen einher. Häufig treten zusätzlich auf:

- Dependente Persönlichkeitsstörung

- Generalisierte Angststörung

- Major Depression

- Ängstlich-vermeidende Persönlichkeitsstörung

- Borderline-Persönlichkeitsstörung

Viele dieser Begleiterkrankungen sind so stark ausgeprägt, dass sie als eigenständige Diagnosen gestellt werden.

Weitere Gesichter der Narzisstischen Persönlichkeitsstörung

Neben der klassischen Dreiteilung gibt es weitere Möglichkeiten, Narzissmus zu kategorisieren. Eine häufig diskutierte Unterscheidung ist die zwischen weiblichem und männlichem Narzissmus.

Dabei zeigt sich, dass es nicht nur klare Geschlechtszuordnungen gibt – auch Männer können eine eher weibliche Narzissmus-Form entwickeln und Frauen eine eher männliche Ausprägung zeigen. Solche Fälle sind zwar seltener, aber dennoch vorhanden.

Ein besonders fundiertes Modell stammt von dem österreichischen forensischen Psychiater und Psychotherapeuten Reinhard Haller, der sich intensiv mit Narzissmus beschäftigt hat. Er unterscheidet verschiedene weitere Kategorien der narzisstischen Persönlichkeitsstörung³.

Hier finden sich zusätzlich:

- Der beleidigte Narzisst

- Der demütige Narzisst

- Der sozial angepasste Narzisst

- Der konstruktive Narzisst

- Der fanatische Narzisst

- Der Wüterich

- Der bösartige (maligne) Narzisst

- Der Parasitäre Narzisst

- Der amouröse Narzisst

- Der kompensatorische Narzisst

- Der perfektionistische Narzisst

- Narziss der Große

Begleiterkrankungen der Narzisstischen Persönlichkeitsstörung

Begleiterkrankungen spielen eine große Rolle bei der narzisstischen Persönlichkeitsstörung – sie treten sehr häufig auf und sind oft der eigentliche Grund, warum sich Betroffene überhaupt in eine therapeutische Behandlung begeben.

In vielen Fällen ist die narzisstische Persönlichkeitsstörung dabei ein Zufallsbefund. Die Betroffenen selbst erleben sich nicht als krank oder gestört, sondern suchen Hilfe wegen einer anderen psychischen Belastung.

Warum es so schwer ist, verlässliche Zahlen zu finden

Da sich viele Narzissten nicht in Therapie begeben, sind die statistischen Erhebungen zur narzisstischen Persönlichkeitsstörung unzuverlässig. Unterschiedliche Studien kommen zu stark voneinander abweichenden Ergebnissen.

Eine der umfangreichsten und detailliertesten Studien zu diesem Thema ist die amerikanische NESARC-Wave-2-Studie. Ihre Daten sind in ihrer Differenzierung und Aussagekraft nach wie vor unerreicht.

Die Ergebnisse zeigen, dass Menschen mit narzisstischer Persönlichkeitsstörung ein deutlich erhöhtes Risiko haben, im Laufe ihres Lebens eine oder mehrere zusätzliche psychische Störungen zu entwickeln.

Lebenszeitprävalenz von Begleiterkrankungen

Die folgende Übersicht zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Betroffene im Laufe ihres Lebens eine bestimmte Begleiterkrankung entwickeln. Die Zahlen der NESARC-Studie stammen aus den USA, sind aber mit großer Wahrscheinlichkeit auch auf Deutschland übertragbar.

Begleiterkrankungen der Narzisstischen Persönlichkeitsstörung

Die folgende Übersicht zeigt, wie eng Begleiterkrankungen mit der narzisstischen Persönlichkeitsstörung verknüpft sind.

Wie liest du die Tabelle?

Die mittlere Spalte gibt an, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass jemand, der bereits an einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung (NPS) leidet, im Laufe seines Lebens zusätzlich eine bestimmte Begleiterkrankung entwickelt.

- Beispiel: Wenn die Lebenszeitprävalenz für eine Alkoholabhängigkeit bei vorhandener NPS mit 30,6 % angegeben ist, bedeutet das: Rund ein Drittel aller Menschen mit NPS entwickeln zusätzlich eine Alkoholabhängigkeit.

Die rechte Spalte zeigt den umgekehrten Zusammenhang: Sie gibt an, wie wahrscheinlich es ist, dass jemand, der bereits an einer bestimmten psychischen Erkrankung leidet, zusätzlich auch eine narzisstische Persönlichkeitsstörung entwickelt.

- Beispiel: Wenn das Risiko für eine NPS bei vorhandener Alkoholabhängigkeit 12,4 % beträgt, heißt das: Von allen Menschen, die bereits alkoholabhängig sind, entwickelt etwa jeder Achte zusätzlich eine narzisstische Persönlichkeitsstörung.

Diese Zahlen stammen aus der NESARC-Wave-2-Studie – einer der umfangreichsten und präzisesten Untersuchungen zu diesem Thema. Die Werte aus den USA lassen sich mit hoher Wahrscheinlichkeit auch auf Deutschland übertragen.

Begleiterkrankung | Lebenszeitprävalenz von anderen psychiatrischen Störungen bei NPS | Lebenszeitprävalenz von NPS bei anderen psychiatrischen Störungen |

|---|---|---|

Suchterkrankungen | 64,2 % | 8,8 % |

Substanzmissbrauch | 35,7 % | 8,4 % |

Alkoholabhängigkeit | 30,6 % | 12,4 % |

Drogenabhängigkeit | 12,0 % | 22,0 % |

Nikotinabhängigkeit | 35,9 % | 9,6 % |

Affektive Störungen | 49,5 % | 11,9 % |

Major-Depression | 20,6 % | 7,7 % |

Bipolar-I-Störung | 20,1 % | 23,8 % |

Angststörungen | 54,7 % | 11,5 % |

Panikstörung (ohne AP) | 11,3 % | 11,9 % |

Sozialphobie | 15,5 % | 13,7 % |

Spezifische Phobie | 27,4 % | 11,2 % |

Generalisierte Angststörung | 19,8 % | 16,0 % |

PTBS | 25,7 % | 16,8 % |

Persönlichkeitsstörungen | 62,9 % | 20,2 % |

Cluster A | 38,3 % | 26,3 % |

Paranoide PS | 15,2 % | 21,8 % |

Schizoide PS | 8,5 % | 17,1 |

Schizotype PS | 27,5 % | 43,2 % |

Cluster B | 44,9 % | 28,2 % |

Antisoziale PS | 11,8 % | 18,9 % |

Borderline PS | 37,0 % | 38,9 % |

Histrionische PS | 9,4 % | 32,4 % |

Cluster C | 24,3 % | 15,9 % |

Vermeidende PS | 6,9 % | 18,4 % |

Abhängige PS | 1,7 % | 25,0 % |

Zwanghafte PS | 21,3 % | 16,3 % |

(*5 vgl. Stinson et al. 2008)

Ursachen: Wie entsteht eine Narzisstische Persönlichkeitsstörung?

Wie bei den meisten psychischen Störungen geht man auch bei der narzisstischen Persönlichkeitsstörung (NPS) davon aus, dass sie nicht auf einen einzigen Faktor zurückzuführen ist. Stattdessen entsteht sie durch eine ungünstige Kombination verschiedener Ursachen, die wie Zahnräder ineinandergreifen.

Warum eine klare Abgrenzung schwierig ist

Die einzelnen Einflussfaktoren wirken oft gleichzeitig oder überlagern sich, sodass sich ihr genauer Anteil an der Entstehung nicht exakt bestimmen lässt. Dennoch geht man davon aus, dass sowohl genetische als auch psychosoziale Faktoren eine entscheidende Rolle spielen.

Die zwei Hauptpfade der Entstehung

Beim Erziehungsstil der Eltern haben sich zwei unterschiedliche Varianten herauskristallisiert, die die Entwicklung einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung begünstigen:

Übermäßige Entwertung, Frustration und Vernachlässigung

- Kinder, die wiederholt herabgewürdigt, abgewertet oder emotional vernachlässigt werden, entwickeln oft ein falsches Selbstbild als Schutzmechanismus gegen die ständigen Verletzungen.

Übermäßige Idealisierung, Verwöhnung und unangemessene Bewunderung

- Wird ein Kind durchgängig überhöht, bewundert und von jeglicher Kritik abgeschirmt, kann sich ein übersteigertes Selbstbild entwickeln, das nicht mit der Realität übereinstimmt.

In beiden Fällen entsteht eine narzisstische Struktur, die entweder als Schutz vor Minderwertigkeitsgefühlen oder als Verinnerlichung eines überhöhten Selbstbildes dient.

Vererbbarkeit der Narzisstischen Persönlichkeitsstörung

Die narzisstische Persönlichkeitsstörung (NPS) scheint den höchsten Erbfaktor aller Persönlichkeitsstörungen aufzuweisen.

Eine renommierte Studie von Torgersen et al. (2000) gibt den genetischen Einfluss sogar mit 79 % an. Allerdings sind die neurobiologischen Mechanismen, die dabei eine Rolle spielen, bis heute nicht abschließend geklärt.

Entwertender und vernachlässigender Erziehungsstil

Zwei der einflussreichsten Theorien zur Rolle von Entwertung und Vernachlässigung bei der Entwicklung einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung stammen von Heinz Kohut und Otto Kernberg.

Kohut: Fehlende mütterliche Empathie als Ursache

Nach Kohut⁶ ist die fehlende mütterliche Empathie der entscheidende Faktor. Kinder, die in ihrer emotionalen Entwicklung nicht ausreichend gespiegelt und verstanden werden, bleiben auf einer kindlichen Stufe der Grandiosität stecken.

Besonders auffällig ist, dass diese fehlende Empathie häufig von narzisstischen Müttern stammt – was darauf hindeutet, dass Narzissmus in der Familie weitergegeben wird.

Das Kind entwickelt als Schutzmechanismus eine übersteigerte Selbstwahrnehmung, um den Mangel an echter emotionaler Zuwendung zu kompensieren.

Kernberg: Kalte, bewundernde Erziehung als Auslöser

Im Gegensatz dazu sieht Kernberg⁷ die Ursache in einer Kombination aus genetischer Veranlagung und einem kalten, abweisenden, aber gleichzeitig bewundernden Erziehungsstil.

Das Kind erfährt kaum echte emotionale Wärme, wird jedoch für bestimmte Leistungen oder Eigenschaften übermäßig idealisiert. Daraus entsteht eine Grandiosität, die später zur narzisstischen Persönlichkeitsstörung führen kann.

Bewundernder und idealisierender Erziehungsstil

Eine weitere mögliche Ursache für die Entwicklung einer NPS ist ein unangemessen bewundernder und idealisierender Erziehungsstil.

Hier wird jede noch so kleine Leistung oder Eigenschaft des Kindes übertrieben positiv bewertet. Dadurch entwickelt das Kind eine verzerrte Wahrnehmung seiner eigenen Bedeutung, insbesondere im Vergleich zu anderen.

Millon & Davis: Unrealistische Bewunderung als Risikofaktor

Die Forscher Millon und Davis⁸ gehen davon aus, dass eine unbeständige Bewunderung des Kindes – also eine Mischung aus überhöhtem Lob und plötzlicher Ablehnung – ein wichtiger Entstehungsfaktor für Narzissmus ist.

Diese Kinder wurden von ihren Eltern bewundert und idealisiert, ohne dafür tatsächlich eine Leistung erbringen zu müssen. Dadurch entsteht eine falsche Selbstwahrnehmung, die später zu einem narzisstischen Selbstbild führt.

Brummelman-Studie: Eltern formen das Selbstbild ihrer Kinder

Eine umfassende und wissenschaftlich aussagekräftige Studie von Eddie Brummelman (University of Amsterdam) untersuchte die Ursprünge des Narzissmus in der Kindheit.

Das Ergebnis:

Je mehr Eltern ihre Kinder übermäßig idealisieren und in ihrer Bedeutsamkeit unrealistisch erhöhen, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Kinder später eine narzisstische Persönlichkeitsstörung entwickeln.

Besonders problematisch ist, dass diese Bewunderung oft schwankt – das Kind lebt in der ständigen Angst, aus der Bindung zu fallen, sobald es den hohen Erwartungen der Eltern nicht mehr entspricht.

Fazit: Mehrere Faktoren wirken zusammen

Die Entstehung einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung ist ein komplexes Zusammenspiel aus Vererbung, Erziehung und sozialer Umgebung.

- Genetische Faktoren spielen eine große Rolle – möglicherweise sogar die größte aller Persönlichkeitsstörungen.

- Elterliche Erziehung kann Narzissmus entweder fördern oder abschwächen.

- Extreme Erziehungsstile – sowohl entwertend und kühl als auch überhöhend und idealisierend – begünstigen die Entwicklung einer narzisstischen Struktur.

Das Selbstbild eines Menschen wird also nicht einfach so geboren, sondern in einem dynamischen Wechselspiel aus biologischen und sozialen Faktoren geformt.

Test auf eine Narzisstische Persönlichkeitsstörung

Zur Feststellung einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung (NPS) gibt es verschiedene Testverfahren.

Die eigentliche Diagnose wird anhand der bereits erwähnten klinischen Kriterien der ICD-10-GM bzw. des DSM-V gestellt und bleibt erfahrenen, speziell ausgebildeten klinischen Psychologen und Psychiatern vorbehalten.

Wie erfolgt die Diagnose?

In der Praxis wird eine NPS-Diagnose meist durch eine Kombination aus folgenden Methoden gestellt:

- Klinische Interviews mit gezielten Fragen zur Persönlichkeit und zum Sozialverhalten.

- Standardisierte Fragebögen zur Selbstauskunft.

- Fremdanamnese, bei der Angehörige oder enge Bezugspersonen befragt werden.

Besonders die Fremdanamnese kann dabei aufschlussreich sein, da Narzissten oft ein verzerrtes Selbstbild haben und ihr eigenes Verhalten anders wahrnehmen als ihr Umfeld.

Der NPI-15: Ein gängiges Testverfahren

Einer der bekanntesten klinischen Fragebögen zur Selbsteinschätzung ist das Narcissistic Personality Inventory (NPI-15). Er gibt Hinweise darauf, ob narzisstische Persönlichkeitszüge vorliegen – ersetzt aber keine klinische Diagnose.

Narzissmus-Selbsttest

Ein Narzissmus-Selbsttest ist nur bedingt sinnvoll, da die narzisstische Persönlichkeitsstörung von den Betroffenen als ich-synton erlebt wird. Das bedeutet: Sie empfinden ihr Verhalten nicht als problematisch – weder für sich noch für andere.

Daher fehlt es ihnen in der Regel an Krankheitseinsicht, und sie verspüren kein Bedürfnis, sich selbst testen oder gar diagnostizieren zu lassen.

Warum Narzissten sich nicht freiwillig testen lassen

In den meisten Fällen wird die Diagnose einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung eher zufällig gestellt – oft als Begleitdiagnose oder im Zusammenhang mit schweren Straftaten, bei denen aus juristischen Gründen ein Psychogramm des Täters angefertigt wird.

Wenn du dich ernsthaft fragst, ob du selbst unter einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung leidest, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass dem nicht so ist.

Denn ein pathologischer Narzisst würde sich diese Frage gar nicht erst stellen – und selbst wenn, dann vermutlich mit Stolz. Manche Narzissten sehen ihren Narzissmus als Zeichen von Überlegenheit und halten ihn für eine besondere Stärke.

Wer so denkt, macht sich keine Sorgen darum, ob sein Verhalten anderen schadet – sondern betrachtet es als weiteren Beweis für seine Grandiosität.

Mach den Test und finde es heraus!

Falls du dennoch auf Nummer sicher gehen möchtest, kannst du mit diesem kurzen Selbsttest herausfinden, wie es um deinen Narzissmus steht.

Narzisstischer Persönlichkeitsstil vs. Narzisstische Persönlichkeitsstörung

Nicht jeder, der selbstbewusst, ehrgeizig und leistungsorientiert ist, leidet automatisch an einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung.

Viele Menschen zeigen einen narzisstischen Persönlichkeitsstil – doch dieser unterscheidet sich in einem entscheidenden Punkt von der klinischen Störung: Der Grad der Ausprägung.

Merkmale des narzisstischen Persönlichkeitsstils

Menschen mit einem narzisstischen Persönlichkeitsstil haben oft:

- Hohes Selbstvertrauen und starkes Bedürfnis nach Bewunderung.

- Ausgeprägten Ehrgeiz und hohe Leistungsbereitschaft – sie streben nach Erfolg und Status.

- Egoistische Tendenzen, die sich im Alltag bemerkbar machen.

Innere Unsicherheiten trotz äußerer Stärke

Hinter dieser selbstbewussten Fassade verbirgt sich häufig eine tiefe Angst zu versagen oder nur durchschnittlich zu sein.

Um dem zu entgehen, setzen Menschen mit einem narzisstischen Persönlichkeitsstil oft alles auf eine Karte – manchmal auf Kosten ihrer Familie, ihrer Gesundheit oder ihres sozialen Umfelds.

Besonders häufig sind sie betroffen von:

➡ Burnout – weil sie ihre eigenen Grenzen nicht wahrnehmen oder ignorieren.

➡ Zwischenmenschlichen Konflikten – da sie ein starkes Anspruchsdenken haben und sich oft benachteiligt fühlen.

➡ Kränkbarkeit und Nachtragendsein – sie reagieren empfindlich auf Kritik und Misserfolge.

Wann wird daraus eine narzisstische Persönlichkeitsstörung?

Der Übergang zwischen einem narzisstischen Persönlichkeitsstil und einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung (NPS) ist fließend.

Narzisstischer Persönlichkeitsstil:

➡ So lange der Nutzen die Kosten übersteigt und es keinen erheblichen Leidensdruck gibt, bleibt es beim Persönlichkeitsstil.

Narzisstische Persönlichkeitsstörung:

➡ Wenn die Kosten – für die Person selbst oder ihr Umfeld – den Nutzen deutlich übersteigen, spricht man von einer Störung mit Krankheitswert.

Beide befinden sich auf einem Spektrum, das von leichter Ausprägung (Persönlichkeitsstil) bis hin zu schwerem Narzissmus (klinische Störung) reicht.

Therapie der Narzisstischen Persönlichkeitsstörung

Eine nachhaltige Therapie der narzisstischen Persönlichkeitsstörung (NPS) ist selten erfolgreich, denn die Betroffenen erleben sich nicht als behandlungsbedürftig. In ihrer Wahrnehmung sind nicht sie das Problem – sondern die anderen.

Deshalb suchen Narzissten so gut wie nie freiwillig therapeutische Hilfe auf. Wenn sie doch in einer Praxis landen, dann meist aus äußeren Zwängen: gerichtliche Anordnung, sozialer oder beruflicher Druck oder weil eine andere Krise sie dazu zwingt. Doch wer sich nicht aus eigenem Antrieb behandeln lassen will, wird alles daran setzen, die Therapie zu unterwandern.

Manchmal kommt der Wendepunkt erst spät. Wenn das Alter die Illusion der eigenen Unbesiegbarkeit zerstört und die Realität sich nicht mehr verdrängen lässt. Oder wenn das soziale Umfeld die Muster durchschaut und sich abwendet, sodass die Fassade nicht länger haltbar ist – nicht einmal vor sich selbst.

In diesen Momenten kann sich eine winzige Tür für echte Veränderung öffnen. Doch sie bleibt selten lange offen.

Meist steht die Behandlung der Begleiterkrankungen im Vordergrund

Wenn die narzisstischen Abwehrmechanismen nicht mehr funktionieren, bleiben viele Betroffene nicht einfach „nur“ Narzissten – sie entwickeln zusätzliche psychische Erkrankungen. Besonders häufig treten Depressionen, Angststörungen oder Alkoholabhängigkeit auf.

In der klinischen Praxis stehen dann oft nicht die narzisstische Persönlichkeitsstörung selbst, sondern die Begleiterkrankungen im Fokus der Behandlung. Besonders Achse-I-Störungen, also psychische Erkrankungen, die das soziale und berufliche Leben massiv beeinträchtigen, rücken in den Vordergrund.

Doch nicht alle Betroffenen suchen Hilfe. Wenn alle Kompensationsstrategien versagen und der Narzisst keine Möglichkeit mehr sieht, zu seiner früheren Grandiosität zurückzukehren, endet die Spirale in etwa 10 % der Fälle tödlich – durch Suizid.

Therapie ist kaum erfolgreich und stellt hohe Anforderungen an Therapeuten

Die Behandlung einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung gehört zu den größten Herausforderungen der Psychotherapie. Kaum ein Therapeut arbeitet gerne mit Narzissten, denn die Erfolgsaussichten sind minimal und die Beziehungsgestaltung ist ein Drahtseilakt.

Selbst in den besten Fällen bleibt die Veränderung oberflächlich. Eine leichte Besserung der typisch narzisstischen Verhaltensweisen ist möglich, doch sie ist oft instabil – wie ein Gummiband, das sich nur so lange dehnt, bis es unter Stress wieder in seine ursprüngliche Form zurückschnellt.

Ein „erfolgreich“ behandelter Narzisst kann durch äußere Krisen, etwa den Verlust seines Jobs oder sozialen Status, abrupt in alte Muster zurückfallen – oft noch radikaler als zuvor.

Die therapeutische Beziehung ist ein ständiges Spannungsfeld. Konfrontiert der Therapeut den Narzissten zu stark, steigt die Gefahr eines Therapieabbruchs. Ist er hingegen zu nachsichtig oder bewundert ihn gar, läuft er Gefahr, den Patienten in seiner Grandiosität noch zu bestärken.

Zudem sind Narzissten selten kooperative Patienten. Manche entwerten ihre Therapeuten von Anfang an, zweifeln deren Kompetenz an oder provozieren. Andere spielen das Gegenteil – sie suchen gezielt nach Anerkennung und versuchen, bewundert zu werden. Beides macht eine tiefgehende Veränderung nahezu unmöglich.

Trotz all dieser Schwierigkeiten gibt es einige Therapieverfahren, die in der Behandlung der narzisstischen Persönlichkeitsstörung eingesetzt werden.

Kognitive Verhaltenstherapie

Die kognitive Verhaltenstherapie (KVT) setzt darauf, ungünstige Denkmuster und Verhaltensweisen zu hinterfragen und durch realistischere Alternativen zu ersetzen.

Menschen mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung sollen dabei erfahren, dass sie nicht grandios oder überragend sein müssen, um geliebt zu werden, und lernen, konstruktiver mit Kritik umzugehen.

Dafür werden unter anderem Rollenspiele und Videofeedback eingesetzt, um den Betroffenen ihre Wirkung auf andere bewusst zu machen. Ziel ist es, die starren, oft schwarz-weiß geprägten Sichtweisen zu lockern, in denen Menschen entweder als bewundernswert oder wertlos gelten.

Mit der Zeit können Patienten lernen, sich selbst und andere realistischer einzuschätzen und ein besseres Verständnis für die Auswirkungen ihres Verhaltens auf ihr Umfeld zu entwickeln. Ob sie diese Einsichten tatsächlich verinnerlichen oder nur oberflächlich übernehmen, bleibt jedoch fraglich.

Psychoanalytische und tiefenpsychologisch-fundierte Psychotherapie

Die psychoanalytische und tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie verfolgt unterschiedliche Ansätze in der Behandlung der narzisstischen Persönlichkeitsstörung.

Ein bedeutender Ansatz ist die übertragungsfokussierte Psychotherapie, entwickelt von Otto Kernberg und John Clarkin. Hierbei wird intensiv mit Deutungen gearbeitet, um den Patienten bewusst zu machen, dass ihre Grandiosität eine Abwehr gegen tief verborgene Minderwertigkeitsgefühle, Wut und Neid ist.

Allerdings führt diese direkte Konfrontation oft zu Therapieabbrüchen, da Narzissten es kaum ertragen, sich mit ihren verdrängten Unsicherheiten auseinanderzusetzen.

Ein völlig gegensätzlicher Ansatz stammt von Heinz Kohut, der konfrontative Methoden ablehnt. Stattdessen plädierte er für besonders einfühlsame und respektvolle Behandlung – gerade dann, wenn sich die Patienten von ihrer schlechtesten Seite zeigen.

Durch dieses Vorgehen soll sich mit der Zeit ein stabileres Selbstbild entwickeln, das nicht mehr ausschließlich von Lob und Bewunderung abhängt.

In der Praxis bleibt jedoch ein Risiko: Narzissten könnten diese Haltung als Bestätigung ihrer eigenen Großartigkeit missdeuten und dadurch in ihren Mustern sogar noch bestärkt werden.

Schemafokussierte Therapie (SFT)

Die schemafokussierte Therapie wird erfolgreich in der Behandlung der Borderline-Persönlichkeitsstörung eingesetzt und gilt auch für die narzisstische Persönlichkeitsstörung als bis zu einem gewissen Grad geeignet.

Im Zentrum stehen Schemata – tief verankerte Denkmuster, die bestimmte Emotionen und Verhaltensweisen auslösen. In der Therapie werden diese zunächst identifiziert und mit den Situationen verknüpft, in denen sie entstanden sind.

Die oft intensiven Reaktionen eines Narzissten haben meist weniger mit der aktuellen Auslösesituation zu tun, als mit frühen Ursprungserlebnissen. Die SFT hilft, diese Verknüpfungen zu verstehen, sodass sich die emotionale Bindung an diese Muster nach und nach löst.

Durch gezielte Techniken lernen die Patienten, ihre Schemata zu hinterfragen und mit der Zeit zu verändern. Ziel ist es, die bisherigen Bewältigungsstrategien durch gesündere Alternativen zu ersetzen, die weniger Schaden für sich selbst und ihr Umfeld verursachen.

Mentalisierungsbasierte Therapie (MBT)

Die mentalisierungsbasierte Therapie (MBT) wurde vom englischen Psychiater und Psychoanalytiker Peter Fonagy entwickelt und basiert auf der Fähigkeit zur Mentalisierung – also der Fähigkeit, eigene und fremde Gedanken, Gefühle, Wünsche oder Ängste zu erkennen, zu verstehen und zu interpretieren.

Dieses Konzept ist eng mit der Theory of Mind verknüpft, also der menschlichen Fähigkeit, sich in die Innenwelt anderer hineinzuversetzen und deren Perspektive nachzuvollziehen.

Menschen mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung haben hier deutliche Defizite. Sie können zwar oft verstehen, was andere fühlen, aber meist nur auf einer intellektuellen Ebene. Echtes emotionales Nachvollziehen bleibt ihnen häufig verschlossen.

Die MBT kombiniert verschiedene therapeutische Ansätze – darunter psychodynamische Therapie, systemische Therapie und entwicklungspsychologische Konzepte – um diese Fähigkeit gezielt zu fördern.

Ziel ist es, dass Betroffene lernen, sich selbst und andere realistischer wahrzunehmen, weniger impulsiv zu reagieren und echte zwischenmenschliche Verbindungen aufzubauen, statt nur strategisch mit anderen zu interagieren.

Paartherapie

Eine Paartherapie mit einem narzisstischen Partner ist eine enorme Herausforderung. In den meisten Fällen sieht sich der Narzisst nicht selbst als das Problem, sondern versucht stattdessen, den Therapeuten auf seine Seite zu ziehen. Ziel ist es, zu „beweisen“, dass er alles richtig macht und der Partner oder die Partnerin die eigentliche Ursache der Konflikte ist.

Leider gelingt ihm das oft. Viele Therapeuten sind nicht ausreichend mit der narzisstischen Persönlichkeitsstörung vertraut und fallen auf die Manipulationen herein. Dies kann für den nicht-narzisstischen Partner hochgradig re-traumatisierend wirken.

Statt Hilfe zu erfahren, erleben sie erneut, dass ihre Sichtweise nicht ernst genommen wird – diesmal sogar vom Therapeuten selbst.

Die Folge: Noch mehr Selbstzweifel, noch tiefere Verstrickung in die Dynamik und oft eine weitere Anpassung an den Narzissten, statt eine dringend nötige Abgrenzung oder Trennung.

Warum gehen Narzissten überhaupt in eine Paartherapie?

Menschen mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung treten eine Paartherapie meist aus einem von drei Gründen an:

- Um den Therapeuten für sich zu gewinnen und damit die Position des Partners weiter zu schwächen.

- Um nach außen hin zu „beweisen“, dass sie alles tun, um die Beziehung zu retten – besonders nach eigenen Verfehlungen wie einem Seitensprung.

- Unter Druck des Partners, wenn dieser droht, die Beziehung zu beenden.

Keiner dieser Gründe deutet auf eine echte Veränderungsbereitschaft hin. Der bekannte Kurzzeit-Therapeut Steve de Shazer bezeichnete Menschen, die nur aus äußeren Zwängen in Therapie gehen, als „Besucher“ – sie sind physisch anwesend, aber innerlich nicht beteiligt.

Wenn Paartherapie zur Bühne für narzisstische Sabotage wird

Sobald die Therapie nicht mehr nach den Regeln des Narzissten läuft oder seine Grandiosität infrage stellt, beginnt er, den Prozess zu sabotieren. Das geschieht oft durch:

- Entwertung des Therapeuten – seine Kompetenz wird infrage gestellt.

- Pseudowissenschaftliche „Beweise“ – Artikel aus dem Internet, aus dem Kontext gerissen, um dem Therapeuten Ahnungslosigkeit zu unterstellen.

- Strategische Inszenierung – er stellt sich als Opfer dar oder nutzt die Sitzungen, um Macht über den Partner zu demonstrieren.

Eine erfolgreiche Paartherapie mit einem Narzissten ist daher extrem selten – und wenn, dann nur mit einem hoch spezialisierten Therapeuten, der die Manipulationsmechanismen genau kennt.

Das Verständnis dieser therapeutischen Dynamiken macht deutlich, warum selbst professionelle Hilfe in Beziehungen mit Narzissten oft scheitert.

Es erklärt auch, warum Paartherapie manchmal sogar zu einer Vertiefung der toxischen Muster führen kann.

Diese Erkenntnis ist bedeutsam, doch der wahre Ausweg liegt nicht in der Therapie mit dem Narzissten, sondern in der Wiederherstellung deiner eigenen Verbindung mit dir selbst.

Wenn du beginnst, wieder auf deine innere Stimme zu hören – jenes ursprüngliche Wissen, das dir sagt, was gesund und was toxisch ist – entsteht eine Klarheit, die keine manipulative Strategie mehr verwirren kann.

Du erkennst mit tiefer innerer Sicherheit, welche Beziehungen heilsam sind und welche dich nur weiter in die Entfremdung von dir selbst führen.

Psychopharmaka-Therapie

Eine medikamentöse Behandlung der narzisstischen Persönlichkeitsstörung ist in der Regel nicht angezeigt, da es keine spezifischen Medikamente gibt, die die Störung selbst gezielt behandeln können.

Psychopharmaka kommen jedoch häufig bei Begleiterkrankungen zum Einsatz. Antidepressiva können beispielsweise verschrieben werden, wenn eine Depression als Folge der narzisstischen Dynamik oder eines gescheiterten Lebensentwurfs auftritt.

Auch Medikamente gegen Angststörungen oder Impulsivität können in bestimmten Fällen hilfreich sein – allerdings nur zur Symptomlinderung, nicht zur Veränderung der narzisstischen Persönlichkeitsstruktur.

Jenseits aller klinischen Interventionen liegt eine fundamentale Wahrheit:

Echtes Wachstum entsteht nicht durch das Verständnis des Narzissmus, sondern durch die Transformation der eigenen Reaktionen darauf.

In der Auseinandersetzung mit narzisstischen Dynamiken verbirgt sich die Chance, eigene tief verankerte Muster zu erkennen und zu verändern.

Wer diesen Weg beschreitet, entwickelt nicht nur Widerstandskraft gegen Manipulation, sondern auch die Fähigkeit, authentische Verbindungen zu erkennen und zu kultivieren.

Diese Beziehungs-Alchemie – die Umwandlung schmerzhafter Erfahrung in persönliche Stärke – ist vielleicht der wertvollste Gewinn aus der Auseinandersetzung mit narzisstischen Strukturen.

Narzissmus in der Partnerschaft

Zu den schwierigsten Erfahrungen im Zusammenhang mit der narzisstischen Persönlichkeitsstörung gehört die toxische Beziehung mit einem Narzissten.

Seit über dreizehn Jahren begleite ich Menschen, die sich von solchen Beziehungen lösen, ihre tiefen Wunden heilen und an ihren Erlebnissen wachsen.

Dabei kenne ich die Qualen der Leidtragenden nur zu gut: die Verzweiflung, keinen Ausweg zu sehen, die Ohnmacht und die Fassungslosigkeit, wenn einem niemand glaubt – nicht einmal enge Freunde oder Familie.

Ich habe jedoch auch hundertfach erlebt, wie viel leichter und glücklicher das Leben sein kann, wenn man es endlich geschafft hat, die toxische Beziehung hinter sich zu lassen und wieder bei sich selbst anzukommen – oft zum ersten Mal im Leben.

Ich weiß aus Erfahrung, wie beschwerlich dieser Weg sein kann und wie kaum jemand diesen Weg allein geht. Aber ich weiß auch, wie sehr es sich lohnt, die verbliebenen Kräfte zu bündeln, um das eigene Leben zurückzuerobern.

Denn der wahre Feind ist nicht der Narzisst, sondern der Raum, den er in deinem Kopf und deinem Leben einnimmt. Es wird Zeit, diesen Raum mit aller Entschlossenheit wieder in Besitz zu nehmen.

Das Verstehen all dieser komplexen narzisstischen Dynamiken hilft dabei, die oft chaotisch erscheinenden Erfahrungen einzuordnen und zu begreifen.

Echte emotionale Befreiung beginnt jedoch erst, wenn du vom Verstehen zur aktiven Rückverbindung mit dir selbst übergehst.

Wenn du die Verbindung zu deinem wahren Kern wiederherstellst – zu deiner authentischen Wahrnehmung, deinen echten Gefühlen und deiner inneren Weisheit – wandelst du wie ein Alchemist schmerzhafte Erfahrungen in seelisches Gold um.

Mit jedem Schritt zurück zu dir selbst befreist du dich nicht nur von manipulativen Dynamiken, sondern entwickelst deine Fähigkeit, gesunde von ungesunden Beziehungen zu unterscheiden.

Du musst nicht mehr zwischen Hoffen und Zweifeln pendeln, sondern kannst den Weg wählen, der dich zu echten, nährenden Verbindungen führt.

Lerne, deine Grenzen zu schützen - und finde zu deiner inneren Stärke zurück

Du musst dich nicht länger anpassen, kleinmachen oder im Kreis drehen. Lerne, klare Grenzen zu setzen und hol dir dein Leben zurück.

Tiefer eintauchen

Wenn du tiefer in die Welt von Narzissten, Psychopathen & Co. einsteigen und lernen möchtest, sie möglichst früh zu erkennen und dich ihrem Einfluss zu entziehen, findest du hier weiterführende Inhalte, die dich dabei unterstützen:

➡ Red Flags: 35 Warnsignale, die du nicht ignorieren darfst

➡ Co-Abhängigkeit: Wenn Liebe bedeutet, dich selbst zu verlieren – und wie du dich wiederfindest

➡ Trauma Bonding: Wenn loslassen unmöglich scheint – und wie es doch gelingt

Literatur:

*1 Diagnostisches und Statistisches Manual Psychischer Störungen DSM-5, Deutsche Ausgabe herausgegeben von Peter Falkai und Hans-Ulrich Wittchen, S. 918, Hogrefe GmbH & Co. KG, 2. korrigierte Auflage 2018

*2 Internationale Klassifikation psychischer Störungen – ICD 10 Kapitel V (F), Diagnostische Kriterien für Forschung und Praxis, Horst Dilling, Werner Mombour, Martin H. Schmidt, Elisabeth-Schulte-Markwort (Hrsg.), S. 220f., Hogrefe Verlag AG, 6. überarbeitete Auflage unter Berücksichtigung der Änderungen gemäß ICD-10-GM (German Modification) 2016

*3 Die Narzissmusfalle - Anleitung zur Menschenkenntnis und Selbsterkenntnis, Reinhard Haller, S. 197ff., Ecowin Verlag, 12. Auflage 2019

*4 vgl.: Die Narzissmusfalle - Anleitung zur Menschenkenntnis und Selbsterkenntnis, Reinhard Haller, S. 39ff., Ecowin Verlag, 12. Auflage 2019

*5 Stinson, F. S., D. A., Dawson, R. B. Goldstein et al. (2008). Pevelancce, correlates, disability, and comorbidity of DSM-IV narcissistic personality disorder: results from the wave 2 national epidemilogic survey on alcohol and related conditions. J Clin Psychiatry 69(7): 1033 [zitiert nach Narzissmus – Grundlagen – Störungsbilder – Therapie, Stephan Doering, Hans-Peter Hartmann, Otto F. Kernberg, S. 219, Schattauer Verlag, 2. Aktualisierte Auflage 2021

*6 Narzissmus: Eine Theorie der psychoanalytischen Behandlung narzisstischer Persönlichkeitsstörungen, Heinz Kohut, Suhrkamp Taschenbuch Verlag, 1. Januar 1976

*7 Narzissmus, Aggression und Selbstzerstörung: Fortschritte in der Diagnose und Behandlung schwerer Persönlichkeitsstörungen, Otto F. Kernberg, Klett-Cotta, 12. April 2006

*8 Personality Disorders in Modern Life, Theodore Millon, Carrie M. Millon, Sarah Meagher, Seth D. Grossman, Rowena Ramnath, Wiley Verlag, 24. August 2004

- Malignent Self-love - Narcissism Revisited - Narcissists, Psychopaths, and Abusive Relationships, Sam Vaknin, A Narcissus Publications Imprint, Prague & Skopje 2015, 10th Edition

- Personality Disorders Revisited, Sam Vaknin, 1st Edition, A Narcissus Publications Imprint, Prague & Skopje 2007

- The Inverted (Covert) Narcissist Codependent, Sam Vaknin, A Narcissus Publications Imprint, Prague & Haifa 2018

- How to Cope with Narcissistic and Psychopathic Abusers and Stalkers, Sam Vaknin, A Narcissus Publications Imprint, Prague & Haifa 2014

- The Narcissist and Psychopath in Therapy, Sam Vaknin, A Narcissus Publications Imprint, Prague & Haifa 2014

- Weiblicher Narzissmus: Der Hunger nach Anerkennung, Bärbel Wardetzki, Kösel Verlag, 2. Auflage 2021

- Männlicher Narzissmus: Das Drama der Liebe, die um sich selbst kreist, Raphael M. Bonelli, Pantheon Verlag, 3. Auflage 2018